Libri e ragazzi

Uno zoom sull’editoria per bambini e ragazzi, con la collaborazione di LiBeR: recensioni, interviste, approfondimenti, sondaggi, dati e commenti sulla produzione editoriale

Argomenti

Zoom editoria

Recensioni e segnalazioni editoriali sulle novità librarie

Argomenti

Con la collaborazione di LiBeR i temi emergenti dal panorama dell'attuale letteratura per ragazzi

A carte scoperte

Le "graffianti" note dell'omonima rubrica di LiBeR sui vizi e i comportamenti più discutibili dell'attuale offerta editoriale

Interviste d'autore

Sono tanti gli autori intervistati da LiBeR: le loro interviste sono qui consultabili in versione integrale e, per gli stranieri, anche in lingua originale

La produzione editoriale

Dati e commenti sulla produzione editoriale per bambini e ragazzi dal 1987

Premio nazionale Nati per Leggere

Il premio che sostiene i migliori libri, progetti editoriali e di promozione della lettura per i più piccoli. Con la collaborazione di LiBeR

Gallerie di illustrazioni

Le gallerie di illustrazioni disponibili in LiBeRWEB

Strumenti e iniziative

I sondaggi di LiBeR

Un pacchetto esclusivo di sondaggi, promosso e realizzato da LiBeR e aggiornato ogni anno, per conoscere i migliori libri per ragazzi, quelli più prestati nelle biblioteche italiane e quelli più venduti in libreria

Risorse online sulla letteratura per l'infanzia

Una rassegna di siti web, blog, periodici online italiani di letteratura e cultura dell 'infanzia a cura di Federica Mantellassi

La cassetta degli attrezzi

Recensioni di saggi e strumenti di lavoro per chi vuol saperne di più su lettura e libri per ragazzi

Scelti per voi

Eventi e iniziative selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB

Seminari e convegni

Eventi promossi da LiBeR e dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in Toscana

LiBeR

Trimestrale di informazione bibliografica e di orientamento critico: dal 1988 l'osservatorio privilegiato dei fenomeni che hanno interessato il mondo del libro per bambini e ragazzi. LiBeR fornisce tutto l'aggiornamento necessario per seguire le tendenze del settore: recensioni, contributi critici e proposte di lettura, interviste, dossier, sondaggi, analisi e schede di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi pubblicate in Italia dal 1987.

Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi

Grazie alla collaborazione avviata tra la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR la serie a stampa Libri per ragazzi della Bibliografia nazionale italiana prosegue con La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, che esce come inserto redazionale di LiBeR a partire dal numero 74 (apr.-giu.2007).

La valutazione dei libri per ragazzi

In LiBeR e LiBeR Database tutte le segnalazioni delle novità librarie per bambini e ragazzi sono accompagnate da “stellette” - tratte da LiBeR Database - che offrono una valutazione di ogni documento

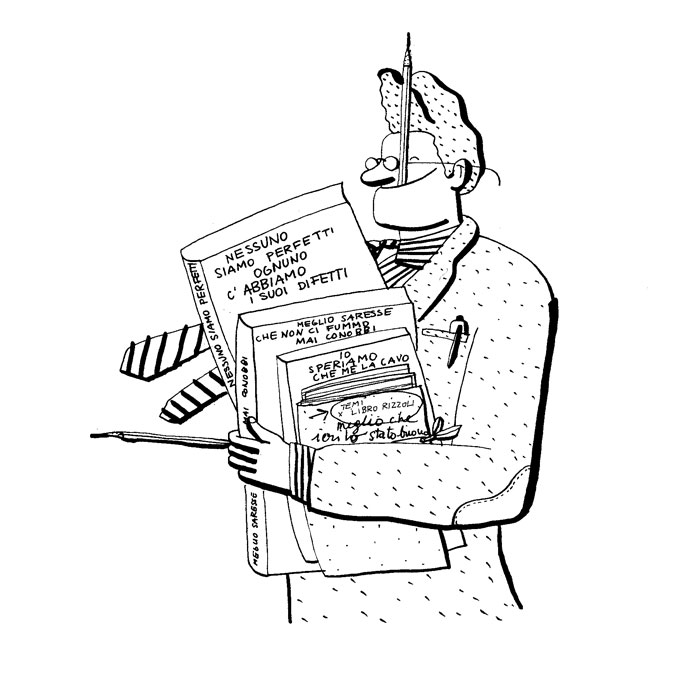

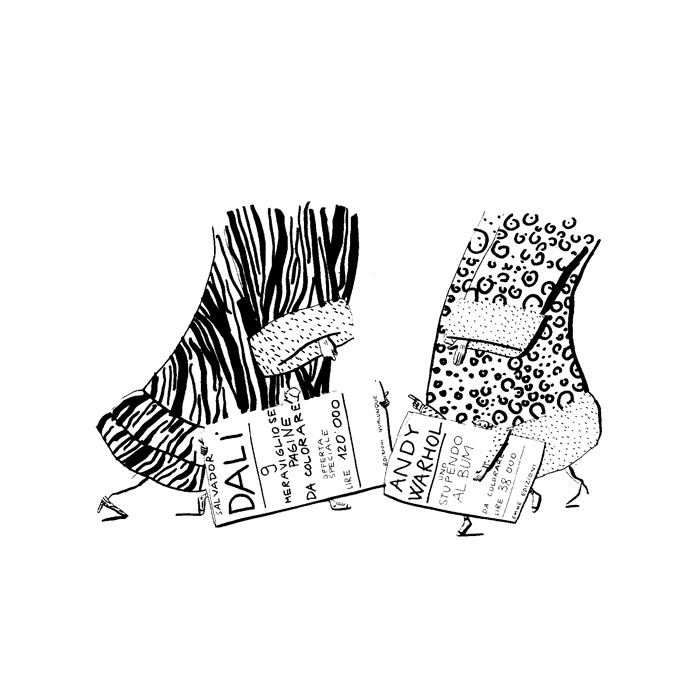

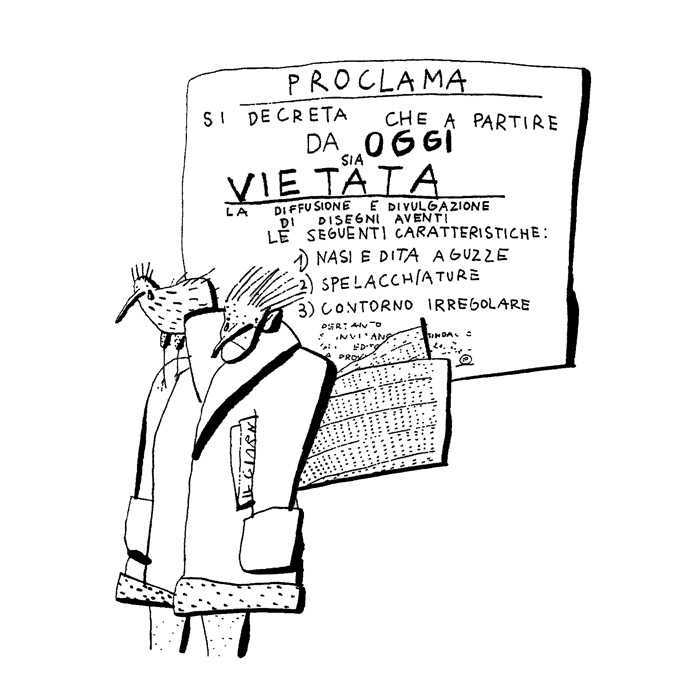

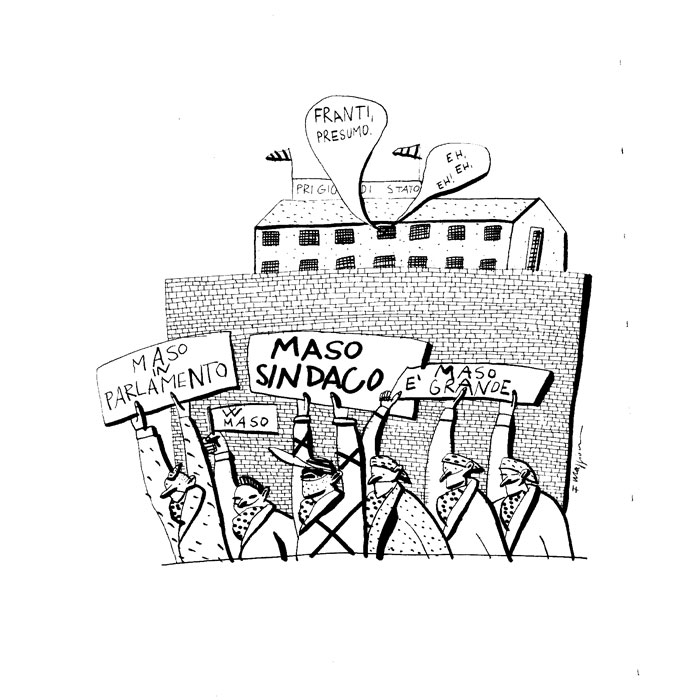

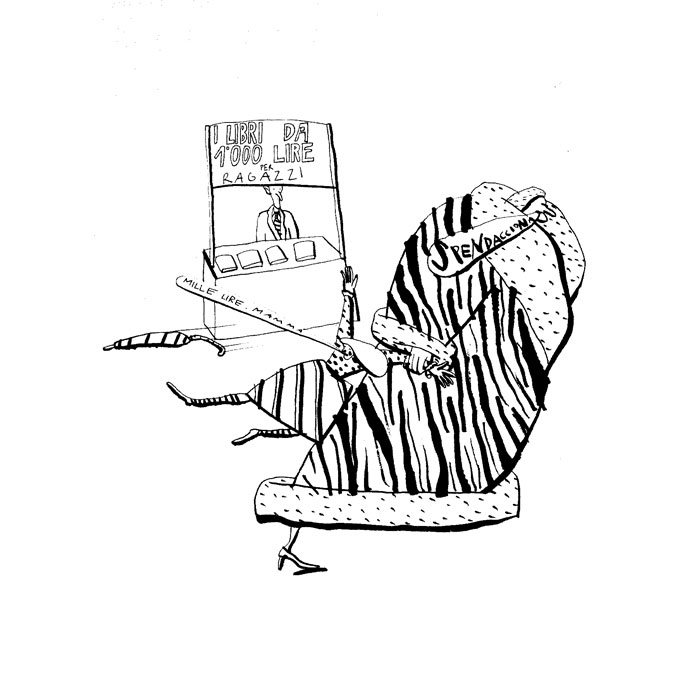

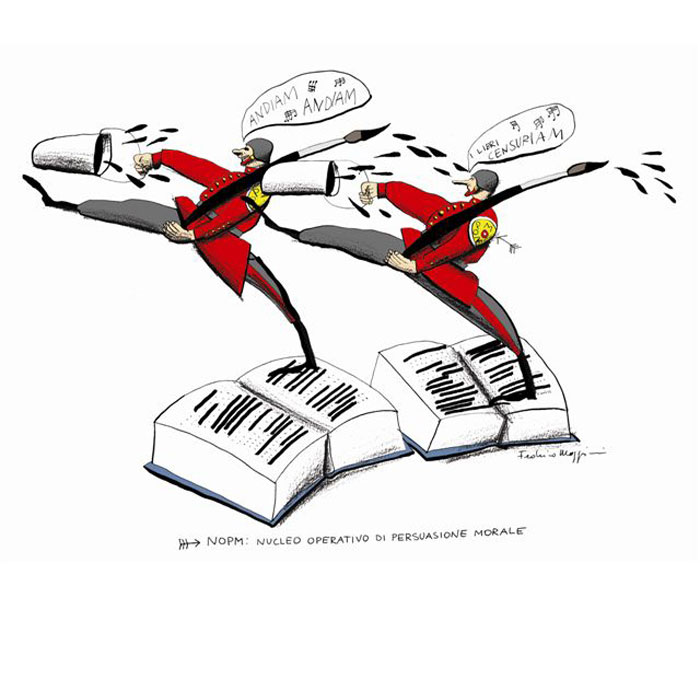

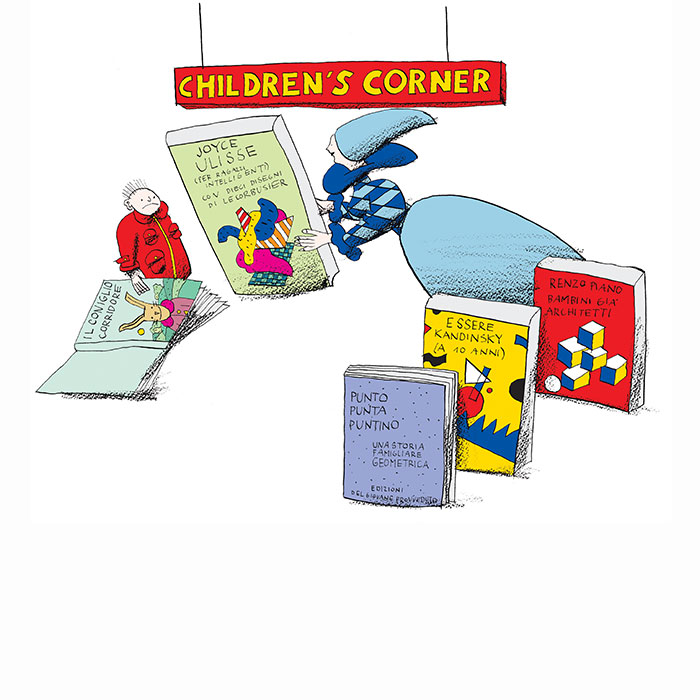

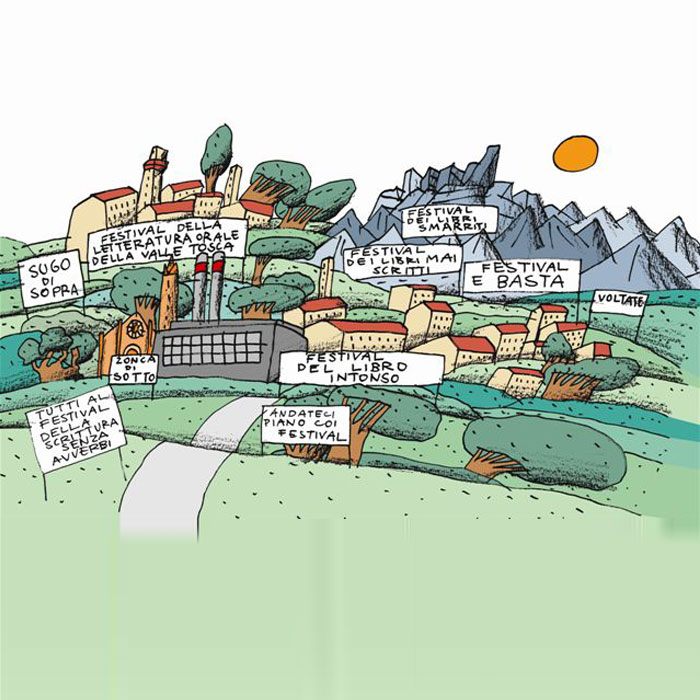

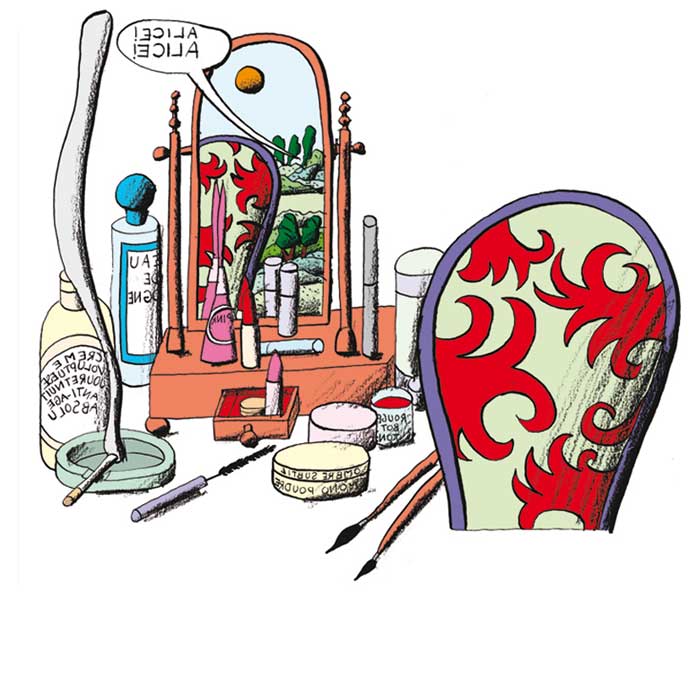

Sketch

Sketch è la rubrica di LiBeR con le illustrazioni di Federico Maggioni che affrontano, con ironia e immediatezza, questioni d´attualità e d´interesse del mondo dell´editoria. La rubrica ha avuto avvio nel 1990 e, dopo un periodo di sospensione, ha ripreso nel 2011 nel nuovo formato a colori.

Almeno questi!

Le illustrazioni di Libero Gozzini per le copertine delle varie edizioni di Almeno questi!, la bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi promossa dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio e curata da LiBeR.

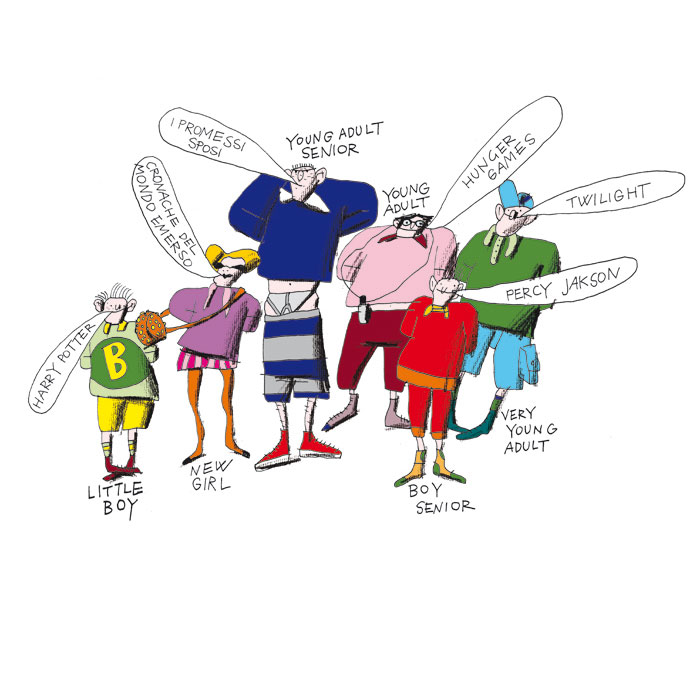

Serialità

Le illustrazioni di Alberto Rebori per il dibattito sulla serialità promosso sul numero 95 di LiBeR (sommario) – su cui sono state pubblicate alcune delle illustrazioni presenti nella galleria - con i contributi di due autori, Pierdomenico Baccalario e Antonio Ferrara.

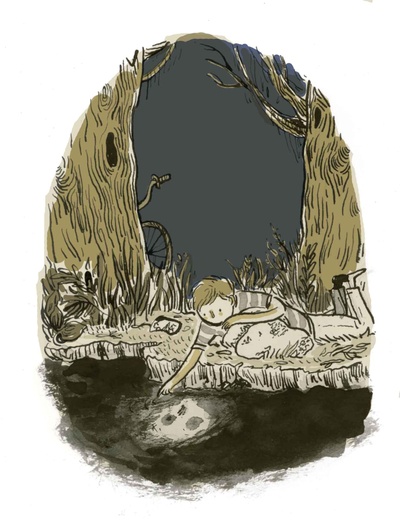

Lettori alle medie

Le illustrazioni di Nina Cuneo per la riflessione sulla lettura nella fascia d'età delle scuole medie promossa sul numero 96 di LiBeR (sommario).

Lettura a specchio

Illustrazioni di Alberto Rebori per il numero 90 di LiBeR (sommario) sulle neuroletture tra recenti ricerche e prospettive per il futuro.

Le doppie notti dei tigli: le false copertine

Le immagini disegnate da Antonio Faeti per il corso "Le doppie notti dei tigli", perché “ogni corsista sia reso partecipe anche in questo modo, di quella civiltà del libro e della lettura che è la cornice indispensabile per ogni pedagogia e didattica della lettura.

Misreading children, leggere e fraintendere

Le illustrazioni di Alberto Rebori per la traduzione-riduzione del saggio di Jack Zipes “Misreading Children and the Fate of the Book”, tratto da Relentless Progress: the Reconfiguration of Children’s Literature, Fairy Tales, and Storytelling (Routledge) pubblicata nel numero 80 di LiBeR (sommario).

Non solo Incas

Le illustrazioni di Michele Tranquillini per Non solo Incas: l'America Latina nei libri per ragazzi, inserto redazionale con il numero 60 di LiBeR (sommario): un viaggio tra i libri, nel tempo e nello spazio, per riscoprire paesi e popoli del Centro e del Sud America.

La galleria delle immagini disegnate da Alberto Rebori per il dibattito sulla serialità pubblicato sul numero 95 di LiBeR, sul quale sono apparse alcune illustrazioni.

Il dibattito sulla serialità è presente anche in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20965.html.

Sandrone Dazieri – scrittore, sceneggiatore, consulente della casa editrice Mondadori (dove è stato anche direttore del comparto Ragazzi) – è stato tra i primi a cogliere i mutamenti dei generi e il mixaggio dei linguaggi narrativi che hanno portato alla nascita e alla diffusione del crossover in Italia. Licia Troisi è stata la scommessa da cui è partito.

Lo scavalcamento di target d’età è sicuramente la caratteristica che più comunemente definisce tra gli addetti ai lavori il crossover. Non vanno però dimenticati altri aspetti che al fenomeno contribuiscono, quali la contaminazione dei generi letterari (soprattutto quelli non realistici) e dei linguaggi iconici che ormai caratterizza la narrativa nazionale e internazionale, o l’incrocio intertestuale di narrazioni che pervade molte opere e riporta la narrativa al confronto con l’universo multimediale (cinema, televisione, videogiochi, ecc.) dove veramente la formula del crossover ha avuto inizio e ha sperimentato tutta la sua potenzialità in termini di fascinazione. Qual è la sua opinione su questo complesso mondo?

È sempre difficile dare la definizione di un “genere”, perché la letteratura, come ogni espressione artistica, sfugge ai confini rigidi. È ancora più difficile quando, oltre al contenuto dell’opera, si vuole ragionare sul suo target, sul suo fruitore finale. Data questa doverosa premessa, per me la narrativa crossover è quella che rappresenta, sotto forma di metafora avventurosa, i momenti salienti del passaggio all’età adulta, come la scoperta della sessualità, della morte e della responsabilità verso se stessi e la propria famiglia. Ora, queste tematiche sono sempre esistite nella narrativa per ragazzi, ma il crossover rifiuta, o finge di farlo, l’impostazione educativa, i toni paternalistici. L’autore di romanzi crossover non si pone “sopra” i ragazzi, non si pone come padre o madre, si pone come pari. È questa, a mio avviso, la grande differenza con le forme narrative precedenti destinate ai ragazzi e questa differenza permette al romanzo di “scavallare” i target, perché l’adulto che legge non si sente trattato come un minore. Naturalmente per fare questo occorre in qualche modo ridurre i picchi stilistici. Un crossover non potrà avere la complessità del romanzo letterario per adulti, e dovrà in qualche modo reggersi su codici comprensibili al target più ampio. Ma, se ci pensiamo, queste limitazioni hanno fatto sempre parte di tutti i “generi” puri, si pensi al giallo, non a caso molto amato dai 9 ai 99 anni. Non solo, ma il crossover, avendo come target principale l’età del mutamento, dove tutto si scopre, tinge tutto di tinte fortissime. L’amore è sempre travolgente, il tradimento sempre efferato, il male irreparabile: manca, cioè, del cinismo adulto, e lo rende, addictive (il termine inglese non ha una traduzione accettabile per me, ma significa che dà dipendenza, che tira dentro come una droga, pur non avendo necessariamente le caratteristiche negative della droga stessa), per chi accetta il gioco.

Per quanto riguarda il loro successo su altri media, come cinema e televisione, è dovuto principalmente a tre fattori: il loro successo commerciale in partenza, che ha fatto sì che le grandi case produttrici ci mettessero volentieri le mani sopra; la loro semplicità di traduzione da un media all’altro, perché lineari e riducibili a tematiche base chiare e nette (per capirci, bene contro male, libertà contro dogma, eccetera) senza gli arzigogoli della narrativa letteraria adulta, che occorre sempre sfrondare in sede di sceneggiatura; lo sviluppo del digitale, che ha permesso degli effetti speciali credibili e non eccessivamente costosi per gli standard hollywoodiani. Si è creato così un circuito virtuoso che ha portato al successo di oggi.

Lei è considerato tra coloro che hanno introdotto la formula del crossover in Italia. Alcuni anni fa in veste di editor degli adulti, poi, direttore del comparto ragazzi della casa editrice Mondadori, ha portato al successo Licia Troisi, autrice che molto ha contribuito alla diffusione del romanzo fantasy tra varie fasce d’età (a partire dagli adolescenti). Cosa la spinse a scommettere su questo genere, non ancora entrato a pieno diritto nella pratica degli scrittori italiani? E in quale segmento di pubblico ritenenne allora che potesse far breccia questa proposta?

Non credo di aver introdotto niente, solo di aver colto qualcosa che avveniva. In Mondadori, all’epoca, mi occupavo di generi per adulti: gialli, fantascienza, horror, fantasy e mi stavo appassionando dei cambiamenti che stavano avvenendo nelle serie televisive americane (erano i tempi di “Buffy l’Ammazzavampiri”) che stavano rinnovando il genere, e da sempre ho amato il fumetto, che è il crossover per eccellenza. Quando ho cominciato a trovare autori che mescolavano questi tre linguaggi ho pensato fosse il caso di proporli anche al pubblico italiano soprattutto perché piacevano a me, non per calcolo. Un editor può solo seguire il proprio gusto. A cominciare da Licia, che fu una grande scommessa. Il genere fantasy era ai tempi appannaggio degli autori americani, (pubblicavo, e me ne vanto, anche Martin, ai tempi decisamente di nicchia), anche perché gli autori italiani avevano la tendenza a tromboneggiare. Non tutti, ma parecchi di loro. Licia era qualcosa di differente: non a caso il suo successo provocò una grande onda di rabbia nella nicchia dei lettori tradizionali che non riuscivano, e ancora oggi non riescono, a capacitarsi.

A proposito di crossover (che talvolta rima con bestseller) si parla molto di “pianificazione” e di “scrittura a tavolino”. Ma per quanto possa essere “pianificato”, un romanzo di successo non è spesso frutto del caso? Oppure esistono degli ingredienti ben precisi su cui un buon artigiano della scrittura può lavorare?

Ci sono due modi per approcciarsi alla scrittura. Quello della pura arte, che è l’estro buttato su carta mediato solo dalle capacità linguistiche, e quello del genere, che prevede una certa dose di pianificazione. Quando scrivi un giallo, per esempio, devi sapere a grandi linee, per lo meno, come va a finire, che scoperte farà il tuo personaggio, come. Ne parlo a ragion veduta perché scrivere gialli è il mio primo mestiere e rimane ancora oggi il mio principale, su carta o sullo schermo. Tenete presente che dico “a grandi linee”, ma molti colleghi preparano scalette minuziose. James Ellroy una volta disse, a proposito di Il Sangue è randagio, che la sua scaletta era più lunga del romanzo. Oltre a questo occorre imparare a fare dei dialoghi credibili, a dosare la suspance e il colpo di scena. Quindi sì, esistono degli ingredienti, ma non significa scrivere “a tavolino” come lo si intende volgarmente. No, significa scrivere in modo artigianale e professionale, ed è necessario quando ci si approccia al genere. E, come editor, il mio supporto agli autori con i quali lavoro è lo stesso che chiedo quando scrivo come autore ai miei editor: cerco di vedere se quello che si cerca di raccontare funziona, e se non funziona perché. Se il personaggio regge, se la trama appassiona, eccetera. Che poi molti scrittori si copino l’un l’altro o scelgano tematiche ricorrenti, il serial killer nei gialli o il vampiro nei crossover, fa parte del gioco. Tutto questo, però, non ha niente a che fare con il successo. Se un editore sapesse il segreto di un bestseller si produrrebbero solo bestseller. Ci sono i libri fatti male e i libri fatti bene: un buon editor sa quando una copertina fa schifo o un titolo non è azzeccato, per esempio, o se l’inizio di un romanzo prende o no. Ma da lì a sapere se fa successo ce ne corre. Un editor scommette sui suoi libri, non ha certezze. E va anche sfatato il mito del marketing. Il marketing, in editoria, è solo un moltiplicatore, non un creatore di successi. Se alla base il libro non marcia sulle sue gambe non c’è niente da fare, è come cercare di rianimare un cadavere: puoi fare un sacco di pubblicità e di campagne lancio, ma i soldi che la casa editrice spende non rientrano con le vendite delle poche copie in più di un libro che non funziona. L’unica vera pubblicità per un libro è il passaparola: se non si innesca, se non piace per qualche motivo, non c’è niente da fare.

Quanto pensa siano conciliabili crossover (bestseller) e qualità letteraria, considerando che normalmente i romanzi appartenenti a questa categoria si muovono nell’ambito della letteratura d’intrattenimento? Qualcuno fa notare, a esempio, che certe modalità di produzione “commerciale” (facendo le debite differenze), non erano certo estranee a grandi romanzieri del passato (Dickens in testa) che scrivevano “a cottimo” e tenevano famiglia.

Ho grande diffidenza degli scrittori che non scrivono anche per i soldi. A parte la battuta, la differenza la fa lo scrittore. Puoi scrivere a cottimo ed essere un genio, puoi scrivere in base all’estro ed essere uno scribacchino. Contano due cose, oltre agli ingredienti di cui parlavamo prima: la voce e la necessità. La voce è quel tuo modo di vedere il mondo e di metterlo su carta, che hai innato e perfezioni con la pratica, esattamente come la voce di un cantante lirico. Puoi essere completamente stonato, un buon esecutore orecchiabile, o Caruso: un po’ ce lo diventi, molto ci nasci. La necessità è quella cosa che ti spinge a scrivere perché vuoi raccontare qualcosa che hai dentro. Devi farlo, e non perché te lo impone la scadenza dell’editore e rimani alla fine sempre insoddisfatto, perché non sei riuscito a dirlo nel modo giusto, non quanto vorresti, e allora ci riprovi la volta successiva. Queste due variabili insieme possono trasformare un normale romanzo di genere in un capolavoro.

Inizialmente legato strettamente al genere fantasy, il crossover ha in questi anni contaminato altri campi della narrativa di genere, dall’horror alla fantascienza, dalla letteratura d’avventura alla graphic novel… Quali altri traguardi prevede per questa formula?

La fantascienza è ancora la grande bolla che non è scoppiata. Aspettiamo quella realmente.

Quanto conta commercialmente il crossover? È davvero così importante come si dice tra gli addetti ai lavori dell’editoria? C’è anche chi dice che, tutto sommato, in Italia non siano poi molti gli scrittori che vendono attraverso l’abbattimento delle barriere d’età e che il fenomeno sia limitato a pochissimi nomi (appunto Troisi, Baccalario e pochi altri). Cosa le risulta?

Che è vero se ci riferiamo agli scrittori italiani del fantastico. Se invece ragioniamo anche per altri generi non è più così. Per esempio Moccia è un crossover, il primo grande crossover italiano e ci sono molti romanzi che sono rubricati sotto Narrativa italiana che sono crossover. Poi se nelle quote di mercato mettiamo anche gli autori stranieri venduti in Italia vediamo che la fetta è notevole.

(da LiBeR 94)

Le illustrazioni di Nina Cuneo per la riflessione sulla lettura nella fascia d"età delle scuole medie promossa sul numero 96 di LiBeR.

Michele Rak, teorico e storico della letteratura, docente all’Università di Siena e coordinatore dell’osservatorio europeo sulla lettura, spiega in questa intervista come ci si muove in Mediopolis, in questo mondo mediale e globale, in cui tutto si muove ed è soggetto a mutamento. Un processo che non si può più arrestare e che colpisce soprattutto la scrittura lineare.

Intermedialità, intertestualità, crossover… termini che rimandano a quell’incrocio, a quella miscelazione di generi e linguaggi iconici, a quella trasversalità di valenze testuali che caratterizzano i modi di comunicazione emergenti non solo in letteratura, ma più in generale nell’ambito della società e della cultura contemporanea. Nel suo libro La letteratura di Mediopolis insiste con un’analisi ampia e articolata sul concetto di “cultura mediale”; cosa significa esserne oggi immersi? Quali conseguenze ci sono e ci saranno per le nostre vite?

Mediopolis è la città con le strade formate dai media che veicolano in ogni istante di ogni giorno miliardi di testi. Il lettore che, in un modo o nell’altro, deve percorrere queste strade è esposto a scelte che può realizzare sempre più spinto dai fondamentali sociali – conflitto, religione, sesso, profitto e altro – piuttosto che da competenze acquisite nella cultura d’origine attraverso i graduali processi di formazione della scuola, dell’università e dei luoghi di lavoro.

Il percorso di questo lettore non è graduale e sistematico, è impulsivo, casuale, erratico, ansiogeno. Fa riferimento a insiemi di conoscenze in continua mobilità (della ricerca anche sulla composizione politica del pianeta), a linguaggi e testi continuamente miscelati per raggiungere gruppi sociali marginali (a cominciare dalla pubblicità e dai new media), ad attrezzi che consentono nuove forme di comunicazione (dai cellulari ai tablet) e contatti con soggetti sociali sconosciuti e che rimangono tali anche dopo contatti sui social network, i siti e altri luoghi testuali visibili e tuttavia evanescenti.

La prima conseguenza è che forme elementari di socializzazione rimaste a livello di mentalità tribale, anche all’interno delle città, si contrappongono a forme di socializzazione virtuali richieste dai nuovi abili digitali emergenti e dalle necessità del mercato globale. È un conflitto di mentalità che si combatte strada per strada, dove le culture vedono (ma non se n’accorgono subito) disintegrarsi le loro tradizioni – dai dialetti agli usi, dagli abiti ai modi del divertimento – e comparire all’improvviso nuovi costumi di cui percepiscono l’improvvisa estensione e pressione e di cui devono acquisire, in modo più o meno rozzo, i modi per non correre il rischio di rimanere fuori tempo, cosa che pressoché tutti i gruppi sociali temono. Per questo anche i barboni usano il cellulare.

Nel contesto della cultura mediale la letteratura ha subìto e subisce enormi pressioni. Come in un regime vecchio e decadente, i barbari, che hanno la forma di nuove opere e di nuovi linguaggi provenienti da regioni remote dell’Impero, sono arrivati a compromettere il funzionamento del sistema di potere fin qui vigente. La letteratura deve modificare il proprio ruolo e la propria funzione. A che punto del processo siamo? E dove stiamo andando?

Mi chiedete di uno dei miei lavori preferiti: osservare il mutamento e le sue tendenze. Le opere e i linguaggi dei “barbari” sono arrivate da tempo anche qui e il sistema di potere della letteratura (programmi scolastici? tecniche accademiche? sistemi di classificazione?) si va dissolvendo, come provano le spesso incomprensibili scelte e lamentele degli editori e degli atenei che trovano sempre meno clienti.

La letteratura è in misura crescente uno dei luoghi testuali con i quali configurare la propria identità, captando dati sulla composizione del mondo sociale che ci circonda e delle sue eredità storiche con le sue sceneggiature, castelli e periferie, bar e discariche, brutti ceffi o belle ceffe.

La circolazione di testi provenienti da culture diverse, la loro compresenza sul mercato, come accade per gli eventi della cronaca, sta tuttavia alterando il corpus delle tradizioni e consentendo di formare nuove tradizioni testuali interculturali. Dove i testi di scrittura lineare continuano ad avere una posizione privilegiata nel flusso della comunicazione, ma dove anche altri testi hanno fatto irruzione. Tutti insieme richiedono competenze che le singole culture, con i loro apparati educativi, sempre più difficilmente sono in grado di fornire, adeguandosi a una crescente velocità e vastità di acquisizione dei dati che la ricerca pratica e consente.

Termini come labilità, provvisorietà, indefinitezza, instabilità ricorrono spesso nel suo saggio con riferimento al linguaggio letterario e non solo. In rapporto al flusso testuale “sporco” che caratterizza la comunicazione di questi anni, questi concetti riescono a coniugarsi con quelli di “libertà” e “creatività” che dovrebbero essere elementi fondanti di ogni linguaggio d’arte? Oppure dobbiamo interpretarli come mere tendenze regressive?

È cambiato soltanto il materiale dal quale attingiamo i profili caratteriali, le sceneggiature dei rapporti sociali, le culture che conosciamo attraverso i viaggi, l’oggettistica, persino le dimensioni dello spazio esterno al pianeta. Come è possibile che questo non si rifletta sui testi di scrittura?

Non esistono più mondi così semplici come quelli delle culture antiche e moderne, persino l’industrialismo sta mutando. Ogni scrittore scrive con i materiali del suo tempo e ogni lettore cerca nel testo proprio quei materiali, anche quando sembra cercare il passato remoto o il remoto futuro.

Lavoriamo su nuovi materiali – si pensi ai dati della ricerca scientifica – e su nuovi testi multiculturali – si pensi alle scoperte sulle culture antiche e moderne della ricerca storica. Tutto questo viene trascinato fino alla mia scrivania laccata di rosso e al mio mac bianco, stimolando e incrociando nuovi modi di pensare, caratterizzati non dalla stabilità e fissità delle culture storiche ma dalla mobilità della cultura mediale. Libertà e creatività lavorano su nuovi campi. Tornare indietro sarà difficile, cambiar cassetta degli attrezzi, testi e mestiere sempre più necessario.

A partire dagli anni ’90, tra gli addetti ai lavori del settore editoriale per bambini e ragazzi, il piacere del leggere è stato un tema molto dibattuto, tanto da diventare un leitmotiv della pratica di pedagogia della lettura a scuola e in biblioteca.

È però curioso che la sua presenza nel dibattito si sia pian piano rarefatta con l’avvento, dall’inizio del nuovo millennio, di un nuovo modello di letteratura per ragazzi più improntata all’intrattenimento, modello ormai pienamente in linea con i dettami della cultura mediale. Ci vuole esprimere il suo punto di vista su intrattenimento, piacere e divertimento in letteratura?

Quando, negli anni ’70, ho cominciato a osservare la letteratura d’intrattenimento emersa nella cultura industrialista, mi sono accorto della sua varietà e dei sempre più labili confini che aveva con gli altri insiemi testuali indicati dagli storici come “letteratura”.

Con il passare del tempo, mentre questi confini si sono sempre più volatilizzati, le scelte degli storici hanno tentato di isolare alcuni soggetti e ambienti come propri della letteratura, corredandoli di un suggestivo apparato di commenti critici su riviste, antologie, storie letterarie.

Al contrario, i lettori hanno continuato a scegliere tutt’altri soggetti e ambienti più adatti a rispondere alle domande sui pressanti cantari della vita quotidiana: la tecnologia, la lotta politica, gli scontri etnici, e hanno cominciato a comprare sempre meno riviste, antologie e storie letterarie. Questo è avvenuto anche al livello dell’istruzione universitaria, dove l’accademia non è stata in grado di contrastare l’invasività dei soggetti e delle procedure delle altre fonti d’informazione.

L’accademia non ha governato il mutamento e si è fatta governare dal mercato anche nel campo della soggettistica e dello stile della scrittura lineare, ha chiuso gli occhi davanti all’arrivo dei fumetti (vs graphic novel) e alla loro incidenza nell’alfabetizzazione narrativa degli studenti e, in genere, ha negato la pressione della lettura iconica per non parlare della crescente pressione dell’informazione televisiva.

Quattro secoli fa si scriveva che la vita è teatro o sogno, ora la vita è gioco perché viene vista da remoto e senza rischi, è un carattere della percezione estetica e dei suoi piaceri. I testi che parlano di questa vita – di qualsiasi genere siano – si muovono continuamente tra il realismo crudo della cronaca e la sicurezza dello spettatore sdraiato sul divano davanti al video.

È un confine ansiogeno che avverte continuamente come la cronaca possa arrivare fin sopra quel divano. Quando i vicini dichiarano che non l’avrebbero mai immaginato, sembrava una coppia così tranquilla. È che tutto quanto avviene nei media non sembra poter avvenire intorno a noi perché è già avvenuto altrove. Questo non impedisce alla paura di Mediopolis di insinuarsi anche a casa nostra.

Per questo il lettore percepisce e cerca soprattutto la devianza – il divertimento – segno del nostro tempo e dal continuo inseguimento di questo trova il suo piacere. Anche se esiste un piacere della ripetizione, del serial e dell’ossessione. In fondo tutte le menti hanno il diritto di divertirsi.

Proprio nell’ambito della produzione di intrattenimento si moltiplicano i romanzi rivolti a un pubblico indifferenziato, i crossover, spesso calati nella forma della più spinta serialità e a volte baciati dalla fortuna (accentuata dalla diffusione globale) della vocazione al bestseller. Come si pone il critico della letteratura di fronte a questi fenomeni? E l’analista e teorico della comunicazione?

Il nostro mestiere è cambiato perché sono cambiate la tipologia dei testi che usiamo, le modalità di lettura che pratichiamo, gli apparati tecnologici che usiamo, la rapidità della loro emersione e decadenza, la varietà testuale, la provenienza da culture diverse e, soprattutto, la loro mescolanza nel grande miscelatore di linguaggi, lingue e testi rappresentato dalla cultura mediale, che è global, interculturale, planetaria.

Per questo i tecnici un tempo chiamati “critici letterari” sono chiamati a restauri di patrimoni nazionali che sempre meno lettori frequentano. Come le nostre biblioteche, splendidi apparati materiali che frequentiamo sempre più spesso in forma digitale, perdendo molto del contatto e dei percorsi nei loro depositi ma guadagnando tempo – che è l’unica cosa che abbiamo e non sappiamo mai quanto ne abbiamo davvero – e soprattutto gettandoci nel futuro, perché tutti parlano questa nuova lingua della ricerca e della lettura: rapida, interculturale, senza divieti.

Se la letteratura è ancora di più strumento per rappresentare o mettere in un ordine qualsiasi il mondo e per produrre identità, il lettore che ruolo vi svolge? E, all’orizzonte, che ne sarà dei giovani lettori, nativi digitali?

Il lettore cerca nei testi i caratteri, le azioni, gli oggetti, i percorsi che stabilizzino almeno temporaneamente la loro identità nel flusso della cronaca e del suo aspetto speculare – i romanzi che il mercato propone ogni giorno anche nella discarica, spesso indecifrabile perché di culture ormai remote, che chiamiamo dei “classici”.

È lo stesso percorso che il lettore fa tra le forme dell’oggettistica che si trovano nei mercatini dell’usato o nelle riviste di design, tra i cubetti dell’architettura che si trovano nelle periferie o tra i cibi dei supermarket, tutti prodotti dotati di date di scadenza.

Certo ci sono ancora scuole in cui i bambini devono ossessivamente leggere sempre lo stesso testo, ma nelle loro case circolano anche gli utensili chiamati radio o televisione o cellulare o internet, ancora considerati pericolosi in alcuni paesi. Quei bambini cresceranno. Sappiamo bene cosa accadrà: grandi momenti di conflitti e caos sociale man mano che le culture locali crolleranno sotto la spinta della cultura mediale e poi, fatalmente, nuovi equilibri culturali planetari. E parliamo dal punto di vista dello scambio di testi.

Come fa notare nel suo saggio, serialità, mescidazione, partecipazione emotiva e simulazione, che caratterizzano la fruizione nella cultura mediale, rimandano al gioco. Se il rapporto è con l’opera/gioco testuale, che tipo di lettore dobbiamo aspettarci?

È il lettore post-meccanico, che usa l’automobile e il computer ma non sa nulla dei circuiti che regolano queste macchine, non conosce la differenza tra i software e vive le sue avventure sul video. Procede in un slalom tra i paletti che offrono i produttori di testi. “Pura magia” avrebbero detto un tempo.

Il problema, per i vecchi lettori, è che questi testi non sono più soltanto di scrittura lineare, ma in misura crescente di scrittura iconica e multimediale. Trovo sempre più difficile studiare testi lineari in una cultura che usa quantità crescenti di testi molto divergenti, che hanno sempre meno intenti esemplari e sempre più spesso funzionano da esercizi non conflittuali con i piccoli e grandi quesiti che pone la vita quotidiana.

Per fortuna sono tutti esercizi in gran parte “in assenza”: i delitti avvengono nei telegiornali, le avventure nei film, i viaggi nei documentari. Certo qualche volta l’esercito dei creduloni incappa in varie disavventure perché non ricorda quanto siano pericolosi o sconosciuti i condomini o i drogati o le armi e quanto quelle cronache, film, documentari o romanzi siano proiezioni delle paure e delle difficoltà del mutamento culturale in atto.

(da LiBeR 94)

I sondaggi di LiBeR

Un pacchetto esclusivo di sondaggi, promosso e realizzato da LiBeR e aggiornato ogni anno, per conoscere i migliori libri per ragazzi, quelli più prestati nelle biblioteche italiane e quelli più venduti in libreria

Il miglior libro dell'anno

Studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e ragazzi stabiliscono i migliori libri dell'anno.

I libri più prestati

Biblioteche di tutta Italia informano su quali sono stati i libri e le collane più prestati nel corso dell'anno: per scoprire i libri più graditi dai ragazzi italiani.

I libri più venduti

Librerie specializzate indicano i libri e le collane più venduti nell'anno.

Interviste d'autore

Sono tanti gli autori intervistati da LiBeR. Le loro interviste - talvolta ridotte sulla rivista per ragioni di spazio - sono qui consultabili in versione integrale e, per gli stranieri, anche in lingua originale. Ne emerge un insieme di riflessioni, notizie e curiosità che arricchiscono il panorama del mondo del libro per ragazzi.

Per consultare l'archivio di tutte le interviste realizzate precedentemente al 2019, rimandiamo alla pagina web Interviste d'autore. Di seguito, le interviste più recenti, riportate in ordine cronologico