Novità di maggio

Il numero Sei di Quarantotto approda alle Case dei Topi

La tua stella polare - in libreria

Tornano in libreria le collane di divulgazione

Fin dall'antichità la costruzione di nuovi ponti ha rappresentato per gli uomini una doppia possibilità: quella di fare nuove scoperte e conoscenze ma anche di incorrere in conflitti e divisioni: Vinicio Ongini, nel suo articolo Piccoli costruttori crescono, pubbblicato su LiBeR 123, riflette sulle prime tecniche di progettazione e costruzione dei ponti nel passato, che rimandano alle strategie attivate dai bambini nella quotidianità per realizzare piccole e grandi opere ingegneristiche nel vero senso della parola. Dunque con quali storie si possono costruire ponti? con quali combinazioni? Secondo Ongini esistono veri e propri personaggi ponte, condivisi, portatori di materiali interculturali e di molteplici appartenenze, che diventano elementi di unione. Personaggi come questi sono Giufà, Cenerentola, i Folletti, il Lupo. Anche il crossover narrativo, ovvero quel processo di attraversamento che nel marketing editoriale diventa fenomeno multigenerazionale, può essere definito letteratura-ponte? Ne parlano Stefano Calabrese e Valentina Conti, che riflettono su uno dei tratti più evidenti del mercato editoriale globale, ossia la difficoltà di distinguere oggi modelli estetici e in particolare letterari per adulti o per l'infanzia. Il loro contributo si intitola Crossover e letteratura-ponte e si concentra sulle nuove forme narrative ibride legate all'adolescenza - età che viene vista dall'origine come l'unione degli opposti, il "ponte" in cui tutto interagisce con tutto - caratterizzate dall'accavallamento dei codici di genere, come accade per esempio nei film della Pixar, dove il linguaggio della pop art si creolizza con l'immaginario disneyano. Illustrazioni di Roberto Abbiati.

Convegno organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, Biblioteca Tiziano Terzani, LiBeR

Campi Bisenzio, Teatrodante Carlo Monni, 18 novembre 2021

Nei video seguenti, la registrazione del convegno

Incontri con personaggi notevoli di tutti i tempi

Un progetto – curato da Vinicio Ongini e realizzato da Idest – in collaborazione tra Comune di Campi Bisenzio con la Biblioteca Tiziano Terzani, Sezione Soci Coop di Campi Bisenzio e LiBeR, con il sostegno di Unicoop Firenze.

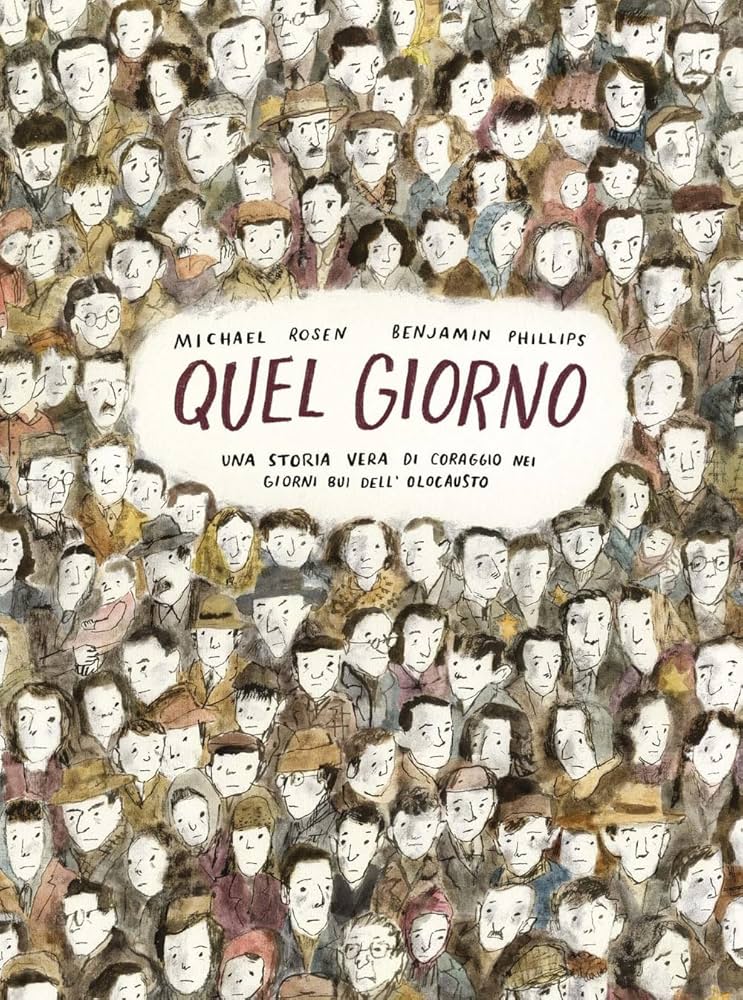

Sulla copertina dell’albo Quel giorno. Una storia vera di coraggio nei giorni bui dell’olocausto di Michael Rosen, ci sono dei volti, tanti, che Benjamin Phillips ha disegnato per questa storia in cui viene raccontata la vita di alcune di quelle persone. Mute, ma non silenziose. Dietro ogni persona ci sono sempre una storia, un nome, dei legami, un giorno che resta a fare da ponte tra il prima e il dopo. Di storie sulla tragedia del secolo breve ce ne sono tante. I testimoni che hanno avuto la forza e il coraggio di raccontarle sono una minima parte della folla che compare sulla copertina del libro. Michael Rosen, scrittore e poeta britannico conosciuto per i lavori dedicati all’infanzia, è anche giornalista e ha presentato per la BBC un programma televisivo dedicato all’educazione. Nella nota che chiude il testo racconta come è venuto a conoscenza di questa vicenda che coinvolge anche membri della sua famiglia. Ogni volta che qualcuno racconta i fatti che sconvolsero e distrussero la vita delle persone nel decennio più buio del ‘900, scopriamo di trovarci dinanzi a pezzetti di vita che devono essere raccontate per non finire a “Pitchipoi”. “Pitchipoi” è il luogo più irreale e reale che sia esistito. È una parola che indicava un luogo che in molti si rifiutavano di credere reale, serviva per non spaventare i più piccoli, o anche i grandi. Lo sterminio di milioni di ebrei è stato un'azione determinata e realizzata meticolosamente: “Pitchipoi” era il mantello con cui si voleva rendere invisibile quello che era sussurrato. Michael Rosen è anche un poeta e sa dare alla narrazione il ritmo e l’essenzialità delle composizioni poetiche. Quel giorno - un giorno che cambiò le nostre vite, le vite di chi c’era e di chi oggi legge queste storie - è il giorno in cui può succedere qualsiasi cosa. Anche di incontrare qualcuno che si oppone, che nella storia entra aprendo altre porte. In questo tempo sovraccarico di luoghi che ci sembrano irreali, ma che sono terribilmente reali, bisogna sperare e fare ogni cosa, anche piccola, perché come ha dichiarato David Grossman in un’intervista rilasciata poco tempo fa: “Questo è il tempo delle cose imprevedibili, non del realismo”. Quel giorno grazie alle “cose imprevedibili” fu possibile ricevere un gesto di umanità.

Agata Diakoviez (da LiBeR 146)

Quel giorno

Michael Rosen,

ill. di Benjamin Phillips;

trad. di L. Pelaschiar

Emme, 2025, 32 p.

€ 15,90 ; Età: da 6 anni

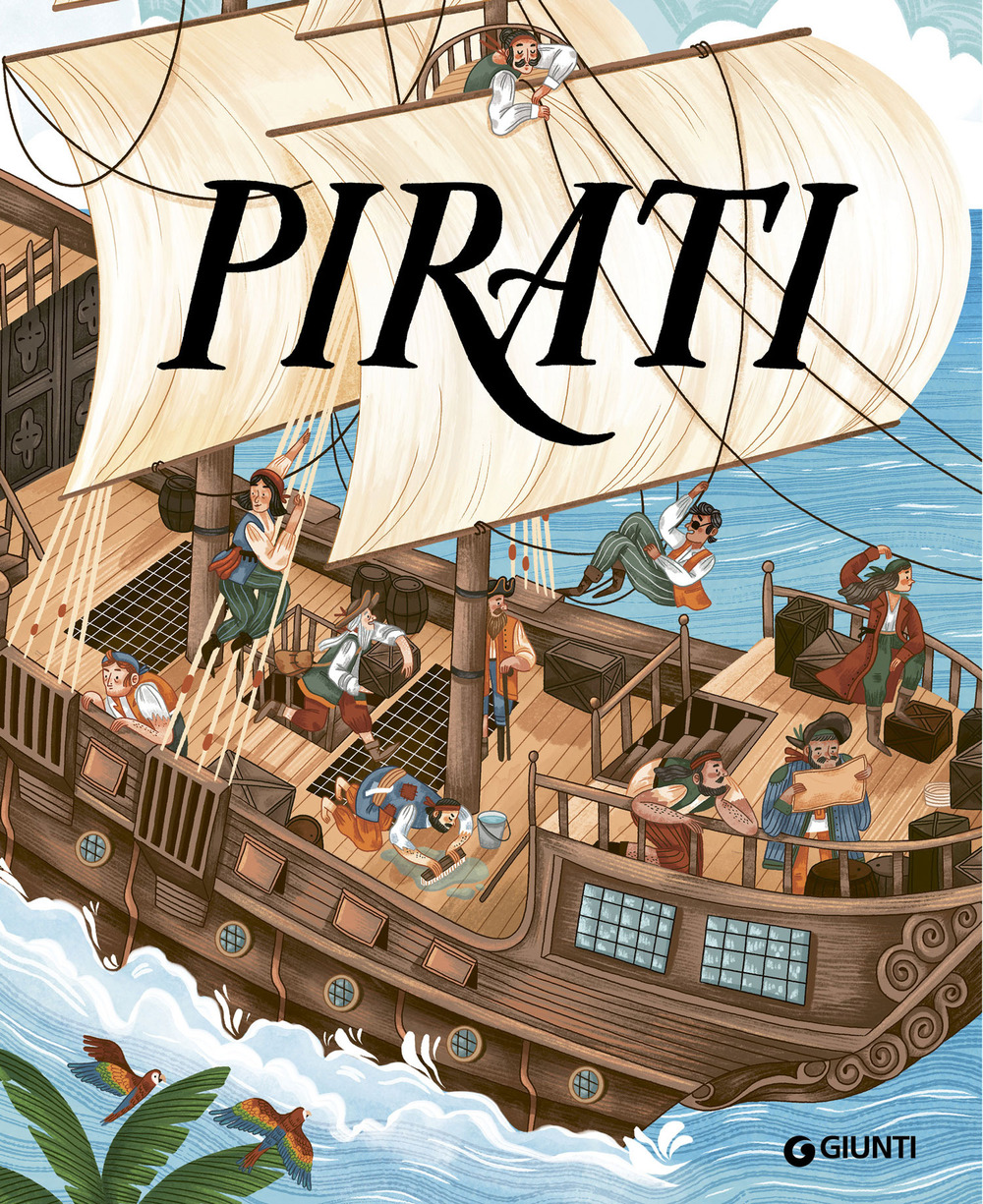

Film, romanzi, manga ne hanno modellato l’iconografia: orecchino, occhio bendato, un fazzoletto allacciato al capo e la bandiera nera con il teschio che sventola minacciosa sull’imbarcazione pronta all’attacco. È l’immagine romanzata dei pirati. Chi, invece, vuole davvero conoscerli deve leggere il documentatissimo Pirati dello storico e scrittore Alessandro Vanoli, illustrato da Kaja Kajfez, un’opera di divulgazione che è un affascinante viaggio lungo i secoli. L’autore ha seguito numerose traiettorie incrociando le lotte di potere delle grandi potenze, le esplorazioni geografiche con la scoperta di nuovi mondi (le Americhe), l’evolversi delle dottrine militari, le convenienze economiche, le innovazioni tecnologiche che hanno spesso offerto nuova linfa alle imprese piratesche.

In Pirati si trova anche una descrizione dettagliata, sorretta dalle illustrazioni, di come erano fatte le navi vichinghe o le galee ottomane e del ruolo delle torri di guardia erette per difendere le località costiere dagli attacchi di pirati e corsari, questi ultimi spesso al soldo di grandi potenze. La storia della pirateria, dal mar Mediterraneo, all’Atlantico, all’Oceano Indiano, è fatta anche di luoghi simbolici. Chi non conosce l’isola di Tortuga, resa celebre anche da Emilio Salgari in Il corsaro nero? E poi ci sono i personaggi storici famosi come Francis Drake e Henry Morgan che depredavano le navi spagnole e attaccano gli insediamenti costieri. Di Barbarossa, Vanoli narra lo stile di combattimento e le tattiche intimidatorie, mentre di William Kidd si ricorda un misterioso tesoro nascosto e mai trovato. Infine, merito di questo testo di divulgazione è il racconto delle donne pirata, certamente una minoranza, eppure “né pochissime né di importanza secondaria”. Tra queste, cita Anne Bonny e Mary Read, attive nel Mar dei Caraibi nel XVIII secolo, e la mitica Zheng Yi Sao, “regina” di una temibilissima confederazione pirata. Le sue gesta, per chi vuole transitare dalla divulgazione alla letteratura, sono raccontate da Davide Morosinotto in La più grande. O, per uno sguardo avventuroso sulla pirateria, ci si può tuffare nell’ottocentesco romanzo di Robert Louis Stevenson L’isola del tesoro.

Vichi De Marchi (da LiBeR 146)

Pirati

Alessandro Vanoli,

ill. di Kaja Kajfez

Giunti, 2025, 94 p.

(Punti di vista)

€ 19,90 ; Età: da 8 anni

Finalmente arrivano in Italia gli oggetti-libro di Katsumi Komagata, progettati per appagare le persone fin dai primi anni e per tutta la vita, con la loro spiccata capacità di coinvolgimento che si disvela attraverso segni, materiali, pieni, vuoti, suoni. Ping Pong si pone in continuità con il progetto Little Eyes che Komagata sviluppò appena divenuto padre: procede per sintesi rendendo evidenti le relazioni tra soggetti e oggetti, unità e molteplicità, differenze e uguaglianze, somma, sottrazione e moltiplicazione. Aggiunge in questo caso la variante sonora attraverso un testo minimale. La lettura inizia dalla copertina, dove vengono presentate le protagoniste della storia, le palline appunto, in numero di tre, scelta non casuale ma probabilmente dettata dal fatto che le persone nascono dotate di un’intelligenza numerica pari a tre, ovvero capaci di distinguere che: uno è diverso da uno, diverso da uno. Tre sono anche i colori che incontriamo: pagine bianche, scritte nere, palline arancioni. Troviamo poi in sequenza un pallino centrale, due in verticale, tre in diagonale, quattro disposti a quadrato, cinque in diagonale ma orientata diversamente rispetto alla precedente, poi nuovamente cinque sommando le precedenti figure di uno e quattro. A Komagata premeva favorire precocemente un incontro giocoso ed estetico con concetti logico-spaziali, matematici ed etici rendendo sensorialmente esperibile la varietà di posizioni, relazioni e cambiamenti. Successivamente troviamo tredici palline di cui quattro, ordinate secondo i punti cardinali, sono più grandi rispetto alle altre: complessivamente viene sollecitata l’identificazione di relazioni e proporzioni. Pure il nove è rappresentato in due diverse modalità, rinforzando il concetto di unità e gruppo, ma anche della molteplicità di rapporti possibili in base al contesto. L’ultima pagina è popolata da un gruppo di venticinque soggetti. In Komagata la sintesi diviene attenzione a come si trasformano le relazioni e i rapporti tra soggetti (senzienti e non ) ma anche in ambito speculativo. Questo libro si legge a svariati livelli, sarebbe un peccato proporlo solo nei primi anni!

Francesca Romana Grasso (da LiBeR 146)

Ping Pong

Katsumi Komagata

Topipittori, 2025, 20 p.

(I grandi e i piccoli)

€ 12,00 ; Età: da 4 anni

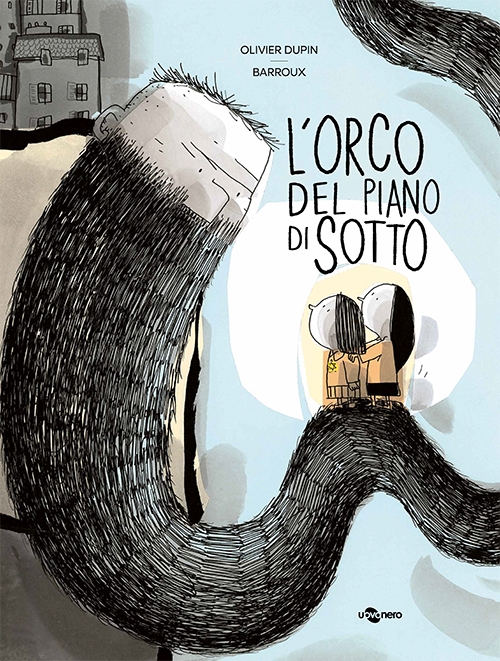

Anche la letteratura per ragazzi ha più volte ricordato storie vere di uomini e donne che si impegnarono per salvare ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti, da Schindler e Perlasca a Gino Bartali, il campione di ciclismo che durante gli allenamenti portava nascosti nella canna della bicicletta messaggi della Resistenza. Un albero li ricorda nel Giardino dei Giusti dedicato in Israele ai gentili (non ebrei) che salvarono anche un solo ebreo. Ma molti prestarono aiuto, anche con un piccolo gesto, eppure rimasero sconosciuti, per umiltà o inconsapevolezza. Dupin, con le illustrazioni di Barroux soffuse di luci e penombre che alludono ed esplicitano, narra una favola che condensa in forma poeticamente esemplare al confine tra fantasia e realtà la grandezza di questi eroi ignoti. Sara e la sorellina hanno paura del portiere, l’orco del piano di sotto, del suo sguardo truce, della barba lunga fino alle ginocchia dove – dicono i bambini del quartiere - nasconde mostri e che detesta la “gente come noi”, che ora non può più entrare nei negozi, deve portare una stella gialla sul vestito, è guardata male in strada. Un giorno il papà non torna a casa e le bambine vedono dalla finestra che la mamma viene portata via. Mentre i poliziotti salgono le scale, l’orco entra in casa e nasconde le bambine timorose dentro la barba che allarga come una tenda. Porta loro anche da mangiare, ma quando il vecchio vicino di casa le vede e le denuncia alla polizia lui le fa entrare ancora nel barbone e le trasporta in treno, autobus e taxi – sempre nascoste nella barba – in una casa di campagna nel verde sotto un sole brillante, dove le accoglie sorridente la sorella dell’orco. Il quale nei giorni seguenti porta tre bambini e poi altri quattro. Le sorelline imparano qualcosa di più della morale spiccia che non bisogna mai giudicare dalle apparenze: “L’orco del piano di sotto nascondeva qualcosa che in realtà non aveva niente di spaventoso. Al contrario. Nascondeva un cuore enorme, un cuore giusto!” Quell’uomo dalla barba smisurata che incuteva paura avrebbe certamente meritato un posto nel Giardino del Giusti. Ma ne resta il ricordo nel cuore di chi da lui fu soccorso.

Fernando Rotondo (da LiBeR 147)

L’orco del piano di sotto

Olivier Dupin,

ill. di Barroux;

trad. di S. Bandirali

Uovonero, 2025, 40 p.

(I geodi)

€ 18,50 ; Età: da 6 anni

Nella produzione, ormai piuttosto ampia, di Chiara Carminati e Massimilano Tappari per Lapis si può individuare un ideale percorso, passando da Occhio ladro (2020) attraverso Quattro passi (2021) a Ogni volta che parti. Le fotografie di Massimiliano Tappari e i testi in versi di Chiara Carminati si confrontano nei primi due albi accostando a ogni immagine una breve storia in versi che accoglie una suggestione e invita il lettore a fare inedite associazioni. Passeggiare in contesti quotidiani e consueti, attraverso percorsi noti, fra lampioni e segnali stradali, può diventare un'esperienza nuova, se si alzano gli occhi al cielo per osservare una scia bianca o se ci si lascia catturare dal lampo rosso di un papavero. Così se l’occhio ladro di un osservatore che legge “il libro del mondo” è pronto a cogliere nel dettaglio decorativo di una parete una sagoma felina, può benissimo trattarsi di un gatto mimetizzato e per questo imbattibile cacciatori di topi. E basta fare – con animo bambino – quattro passi per rendersi conto che "ogni oggetto del mondo non è mai solo se stesso, ma ne richiama altri con cui compone famiglie, squadre, collezioni" che offrono spunti narrativi inattesi.

Ogni volta che parti propone ancora la riuscita combinazione di immagine fotografica e poesia, ma qui i due livelli figurativo e testuale sviluppano una narrazione più ampia: di immagine in immagine, frascorci di azzurro e giochi di ombre, una solitaria passeggiata attraverso la città e gli spazi quotidiani guida lo sguardo su angoli nascosti e dettagli, mentre il testo racconta, in forma di un'unica poesia, lo struggimento e il desiderio che non bastano a riempire l'attesa di una persona cara e la necessità di dare senso a quel tempo sospeso oltre la distanza. Come negli albi precedenti, dove l’invito a scoprire il mondo con occhi nuovi era esplicitato, Ogni volta che parti suggerisce di tornare a osservare l'ambiente che ci circonda - naturale o urbano - come spazio dell'anima. “Il paesaggio sa tutto” – come scriveva il poeta premio Nobel Harry Martinson – e forse anche per questo in esso è è possibile per ciascuno trovare la propria storia e la propria consolazione.

Federica Mantellassi (da LiBeR 146)

Ogni volta che parti

Chiara Carminati, Massimiliano Tappari

Lapis, 2025, 56 p.

€ 15,00 ; Età: da 6 anni

Prolifico autore belga, Stefan Boonen ci propone una storia apparentemente fuori dal nostro tempo veloce, segnato dal battito frenetico dell’informazione in cui si disincarnano i fatti e la realtà delle persone. Il suo racconto si estende tra boschi e borghi remoti, e mette in scena personaggi che rimandano ai protagonisti (da Rasmus della Lindgren ai piccoli vagabondi di Rodari) di una grande stagione letteraria d’altri tempi, personaggi sulle strade del mondo in cerca di fortuna. . Il suo è un universo finzionale che ha le movenze e il fascino dell’inattuale, ma che a ben vedere ha molto a che fare con il nostro qui e ora.

Luisa Robin, 11 anni, è una domestica al servizio di una coppia di incattiviti benestanti che per capriccio l’hanno rinominata Luvi. La sua vita è segnata dal duro lavoro e dalla quotidiana ingratitudine dei coniugi, che la trattano come una “specie di… servetta”, e la fanno sentire come un “passerotto domestico”. Quando la misura sarà colma, Luvi non potrà fare altro che fuggire, prendere la via del bosco, eclissarsi senza una meta, per liberarsi dalla gabbia in cui è stata rinchiusa.

Luvi incarna quello che, parafrasando il titolo di un noto libro di Peter Hoeg, potremmo definire “il senso dei ragazzi per la fuga”, una prerogativa tutta infantile segnata dal coraggio estremo di mollare e di aprire a prospettive nuove. Con lei, sulla via del bosco e dei campi, incontriamo altri tre ragazzi fuggiti dal riformatorio con l’idea, confusa quanto mai, di rifarsi una vita altrove.

Non mancano di incrociare Luvi e i suoi nuovi amici, rinnovate e aggiornate, figure classiche della fabulazione, come il rappresentante della legge, naturalmente nemico del vagabondo e di chi fugge. Il Commissario darà filo da torcere ai ragazzi e a chi li aiuta, a chi crede che “da soli non siamo nessuno” e che anche per quei poveri ragazzi possa esistere un posto accogliente in cui vivere.

Il romanzo è tutto al presente indicativo, procede per periodi brevi, rifuggendo le subordinate; la frammentazione del discorso e il minimalismo delle descrizioni riescono perfettamente a dar corpo e sostanza a quei piccoli brani di vita che costituiscono la bellezza di questa storia di fuga, approdo e accoglienza che, all’attualità, finisce per pagare un forte tributo.

Riccardo Pontegobbi (da LiBeR 146)

Luvi

Stefan Boonen,

ill. di Dieter De Schutter;

trad. di L. Pignatti,

Mondadori, 2025, 328 p.

(Contemporanea)

€ 17,00 ; Età: da 10 anni