Sommario

Sketch

L’ars magna e i nipotini di Lullo, Federico Maggioni (p. 5)

Infanzia

”In cento numeri LiBeR ha esplorato il mondo della letteratura per l’infanzia degli ultimi decenni e osservato i suoi formidabili protagonisti, bambini e ragazzi, ai quali questo numero è dedicato”

La schiappa c’est moi, Giulio Cederna (p. 18-21)

Se il personaggio è un bambino, Milena Bernardi (p. 22-26)

L’esplorazione del continente infanzia, intervista a Gabriella Caramore (p. 24-25)

Ecco s’avanza uno strano perdente, Fernando Rotondo (p. 27-30)

I personaggi delle fiabe calcano le scene, Mafra Gagliardi (p. 28-29)

Dalla parte di Gavroche, Teo Benedetti e Davide Morosinotto (p. 31-33)

Nel nome del figlio, Guglielmo Maggioni (p. 34-35)

Orfani di carta all’inizio del nuovo secolo, Pino Boero (p. 36-38)

Crescere con i personaggi più amati, Luigi Paladin (p. 39-43)

Illustrazioni di Alberto Rebori

Rapporto LiBeR 2013. Seconda parte: la produzione editoriale

Indietro tutta!, Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (p. 44-49)

Mestieri: l’editor

Professione editor, Lodovica Cima (p. 50-53)

Intorno al libro… non solo editing, intervista ad Annalie Grainger di Lodovica Cima (p. 51)

Le signore della svolta, Rosella Picech (p. 52-53)

Le tre regole d’oro, intervista a Maria Chiara Bettazzi di Lodovica Cima (p. 54)

Premio Nati per Leggere

Dietro le quinte del Premio (p. 56-59)

A sostegno dei migliori libri e progetti (p. 58-59)

Libri e disabilità

Tutt’altro… che semplice, Laura Anfuso (p. 60-62)

Dossier Segnali di lettura

Tempo, spazio e dimensioni del mondo interiore, Selene Ballerini (p. 64-65)

Materia Grigia (p. 66-69)

Rubriche

Rubabandiera

Il senso filosofico del gioco, Roberto Farnè (p. 70-71)

La cattedra di Peter

Tra pagina e racconto, Emma Beseghi (p. 72-73)

La cassetta degli attrezzi

Un salvagente per le biblioteche scolastiche, Ivo Mondini (p. 74-75)

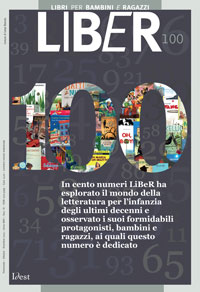

Copertina

Il centesimo numero di LiBeR è celebrato con una copertina grafica di Paolo Bulletti, nella quale sono presentati in un collage alcuni dei libri per bambini e ragazzi che hanno segnato l’ultimo quarto di secolo.Inserto redazionale – Schede Novità

La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 603 novità.Per acquistare LiBeR

Estratti

Infanzia

Giulio Cederna (La schiappa c’est mois: “Chi si aggira nella foresta degli indicatori statistici sull’infanzia ha che fare con un’ampia galleria di personaggi dai nomi spesso impronunciabili ma dall’aspetto familiare. Messi tutti insieme sembrano dare forma al campione della letteratura per ragazzi: il Perdente. Personaggi come gli Early School Leavers, per gli amici ESL, che hanno abbandonato prematuramente la scuola e la formazione, o come i più tristemente noti NEET, giovani Not in Education, Employment and Training, fuori insomma da una qualsiasi idea di futuro. Insieme a loro si muovono a vuoto gli Scoraggiati, che hanno rinunciato a cercare lavoro, e i Ritardatari, accasati dai genitori malgrado la non più tenera età. La cosa che più colpisce osservandoli galleggiare su una mappa europea è che in molti parlano italiano. Il nostro Paese è saldamente ai primi posti in quanto a presenza di ESL – sono quasi 800 mila i fuoriusciti dal circuito formativo – guida la classifica del tasso di NEET – addirittura il 25% per una popolazione di un milione e 600 mila né carne né pesce – e primeggia in tutti i ruoli del disagio giovanile: Disoccupati, Ritardatari, Scoraggiati, Adolescenti con basse capacità di lettura, e così via. Visto da questa angolatura, l’Italia sembra essere la patria di elezione della Schiappa. Greg vive e lotta – si fa per dire – insieme a noi”).

Milena Bernardi (Se il personaggio è il bambino: “Ogni personaggio di romanzo è carne fatta parole: un essere umano immaginato nel corpo e nella mente dello scrittore, quindi messo in parole che vengono poi intessute nell’arazzo del testo, che include sia modelli verbali attinti al patrimonio di metafore e idee dello scrittore, sia modelli che lui o lei assorbe, più o meno consapevolmente, dalla cultura che li circonda. I personaggi sono fatti di parole, sono gruppi di parole, i personaggi sono temi. I personaggi sono altresì figure, persone letterarie e del visivo, maschere che veicolano ritratti polisemici di nuove creature non-vere pronte a relazionarsi con gli autori e con i lettori veri. Non solo, il personaggio proviene dalla 'vita nascosta' – lo sconosciuto, il non ancora conosciuto che è in noi e fuori da noi – e rivelarla è una funzione della letteratura. Per questo interroghiamo il personaggio – la storia, il testo – nutrendo aspettative per ricevere risposte stranianti, nuove, di senso. L’importanza che la persona letteraria riveste è evidente, anche quando la letteratura cerca di disfarsene, o le sottrae consistenza. Eppure…”).

Gabriella Caramore (L’esplorazione del continente infanzia: “D. Dal suo lavoro emerge con forza il protagonismo dell’infanzia che, a partire dalle scritture ottocentesche, prosegue con vigore in quelle del Novecento, che lei ha opportunamente esplorato attraverso narratori del calibro di Bernanos, Munro, Perec, Kafka, Cvetaeva e altri. Da cosa dipende questo ingresso del bambino nella letteratura contemporanea – riconfermato anche nelle opere di questo inizio di secolo – che ruolo esso vi gioca e che funzioni vi assolve come personaggio?

R. Sì, nella letteratura otto e novecentesca il bambino si fa soggetto. Diventa protagonista. Non certo l’unico, ma vi è una cospicua presenza di protagonisti infantili in questa letteratura. Perché? È l’incedere della nostra era che conduce a questa presenza. La psicoanalisi ci ha fatto sprofondare nel magma dei ricordi decisivi dei primi anni. Nello stesso tempo sulla scena pubblica le varie fasce di età si sono fatte soggetto. Il mercato esige settori di commercio sempre più specializzati (la produzione di merci destinate all’infanzia è tra le più fiorenti). Le grandi tragedie storiche del Novecento spesso sono state vissute da bambini, e sono i bambini divenuti adulti che si sono assunti il compito di raccontarle. Il bambino sembra contenere, come in un microcosmo, tutte le lacerazioni e le speranze, le attese e le delusioni che il secolo passato ha vissuto”).

Fernando Rotondo (Ecco s’avanza uno strano perdente: “Bisogna attendere il secondo dopoguerra per vedere dispiegarsi tutta la complessità dialettica fra vincenti e perdenti anche nei libri per l’infanzia, a specchio della realtà. Piccoli vagabondi di Rodari è esemplare in questo senso, anche se risente ancora di un ambiguo e irrisolto tentativo di coniugare lo spirito deamicisiano con gli ideali progressisti dei nuovi tempi. Questa evoluzione prende corpo e visibilità a mano a mano che ci si allontana dai cascami di una pedagogia illusoriamente ottimistica (sulla bontà naturale del bambino) o pessimistica e punitiva (del peccato). Momento centrale della svolta può essere assunto il 1987 – anno che anche Faeti fissa come inizio della nuova letteratura per l’infanzia con la nascita degli Istrici di Salani – quando in Italia viene pubblicato It di Stephen King, libro di culto dei ragazzini di scuola media nel ventennio d’oro della letteratura giovanile italiana di fine Novecento. Il Male, il mostro multiforme, il clown diabolico è vinto dalla banda autobattezzatasi losers, i perdenti, che crescendo purtroppo tendono a dimenticare la loro infanzia e lo scontro epico”).

Mafra Gagliardi (I personaggi delle fiabe calcano le scene: “Schiere di Cappuccetti Rossi, di Biancanevi, di Cenerentole, di Pollicini, di Hansel e Gretel, trascorrono lievi sui palcoscenici del Teatro Ragazzi. Personaggi provenienti dalla fiaba popolare, sentita come il serbatoio di un immaginario collettivo particolarmente vicino al mondo dei bambini e perciò appassionatamente frequentato dalla scena infantile fin dalle sue origini. Accanto a loro, sfilano anche i protagonisti delle fiabe e dei romanzi di matrice letteraria: Peter Pan, Pippi Calzelunghe, Piccoli Principi, Marcovaldi… Se i primi rivelano in controluce una rilettura di Propp, di Bettelheim e, quando serve, anche di Pinkola Estes, gli altri fanno riferimento a topoi fantastici ormai saldamente entrati nella memoria collettiva. Gli uni e gli altri rigorosamente non interpretati da fanciulli per una specie di tabù pedagogico non scritto, tuttavia vigente, ma affidati all'interpretazione di attori che al personaggio donano corpo, voce, colore”).

Teo Benedetti e Davide Morosinotto (Dalla parte di Gavroche: “Dietro la facciata di cattiveria e prepotenza spesso si nasconde una persona fragile, più debole di quanto sembri a una prima occhiata. I bulli dominano il loro piccolo mondo privato perché al di là ci sono forze troppo grandi per poter essere affrontate. Per questo la ribellione dei bulli è sempre immediata e su piccola scala, le esigenze tutte incentrate sul presente. Il bullo è un ragazzo che rifiuta di sognare, e così facendo rifiuta di crescere. E, in fin dei conti, forse è proprio per questo che i bulli sono così importanti nelle storie per ragazzi. Perché le storie insegnano a crescere e sognare. Se la realtà a volte è difficile da affrontare, i romanzi invece offrono la speranza che si possano cambiare le cose. Ci dicono che possiamo risolvere i problemi anche quando sembrano insormontabili. E i grandi eroi delle storie sono proprio quei personaggi che accettano di cambiare e confrontarsi con il mondo là fuori.

Tra tante vicende di bulli che taglieggiano poveri malcapitati, la nostra speranza è sempre l'evoluzione catartica del "cattivo" a favore di un gesto che rimanga scolpito nel cuore del lettore.

Se in Pinocchio di un monello come Lucignolo alla fine ricordiamo solo le orecchie d’asino, gli eroi che si scoprono tali nel momento del bisogno ci appaiono coraggiosi e indimenticabili. Come il piccolo Gavroche di cui parla Hugo nei Miserabili, ragazzino di strada che vive in una statua a forma di elefante in Place de la Bastille e che pur vivendo in una realtà difficile fatta di adulti e di banditi, quando è il momento di decidere sceglie la strada giusta. E nella Parigi insorta, si unisce alla lotta per poi morire tragicamente. Ecco, noi siamo e resteremo sempre dalla sua parte. La parte di Gavroche”).

Guglielmo Maggioni (Nel nome del figlio: “Il nuovo millennio vede nelle sale una presenza preponderante dei giovani. Infanzia e adolescenza protagoniste e spettatrici, nel cinema mainstream che ha saccheggiato i protagonisti della narrativa popolare, dal maghetto al vampiro; adolescenza e infanzia assunte a incarnazione di problematiche esistenziali e sociali nel cinema autoriale che, da Ammaniti a Selznick, trova una narrativa a cui attingere per tradurre in immagini le tematiche del disagio e della modernità”).

Pino Boero (Orfani di carta all’inizio del nuovo secolo: “Gran parte della letteratura per l’infanzia, a partire dalle fiabe, è stata costruita sull’assenza dei genitori e nell’età moderna si attribuisce alla storia letteraria dell’Ottocento il numero maggiore di testi relativi a giovani protagonisti 'senza famiglia'; risulta chiaro, altresì, che il tema ha avuto spesso declinazioni diverse, dal legame fra la condizione di orfanilità (intesa nel duplice significato di mancanza dei genitori e di carenza d’affetto) e le prove da superare per crescere al destino 'cinico e baro' che sembra accanirsi su orfani destinati a morte prematura. I temi della crescita, della paura di restare soli, dei 'riti di iniziazione' senza la rete protettiva degli adulti possono costituire un intreccio affascinante anche per chi voglia legarli allo sviluppo della letteratura per bambini e ragazzi nella seconda metà del Novecento e negli ultimi trent’anni: se è piuttosto facile partire dalla 'rivoluzione' operata da Pippi Calzelunghe (1945) e sostenere che il secondo dopoguerra non ha potuto prescindere dall’adesione ai valori di indipendenza dagli adulti che Pippi esprime, non lo è altrettanto rintracciare in testi più vicini a noi nel tempo la persistenza del tema tradizionale e seguirlo nelle sue diverse articolazioni”).

Luigi Paladin (Crescere con i personaggi più amati: “Una delle caratteristiche della produzione editoriale per grandi e piccini è la serialità; la continuità dei protagonisti è fondamentalmente ricercata dai lettori, ma viene anche, di buon grado, accolta dall’editoria che a volte la caldeggia fino al punto di farla entrare nei circuiti tipici dell’oggetto moda, in cui gli effetti di contaminazione e di eccessiva visibilità non sono sempre positivi per tutti, non solo per i lettori. I personaggi seriali nella letteratura per bambini e ragazzi sono numerosi e parimenti presenti in tutte le fasce di età, producendo effetti molto diversi e contrastanti: a volte ingabbiano, facendo rimanere il lettore in ambiti circoscritti (classica l’esclamazione: 'Legge solo Geronimo Stilton!'), a volte tranquillizzano e rassicurano, a volte facilitano le scelte e fanno nascere dei grandi lettori. In questo contesto è possibile solo tracciare delle piste di approfondimento, incominciando a rispondere alla domanda: quali sono le caratteristiche che fanno sì che il protagonista di una storia divenga un personaggio seriale, continui a essere richiesto e stampato? Di seguito cercherò di individuare alcune caratteristiche comuni dei libri con una selezione dei protagonisti diventati personaggi molti noti della letteratura per i più piccoli: Pimpa, Pina, Peppa Pig, Principessina, Spotty, Miffy, Giulio Coniglio, la Nuvola Olga, Simone, Ranocchio e Topino, la Mucca Moka”).

Rapporto LiBeR 2013. Seconda parte

Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (Indietro tutta!: Il Rapporto propone un’analisi della produzione editoriale del 2012, con dati tratti da LiBeR Database. “Un forte calo del numero delle novità del 2012 … ha riportato i valori dell’offerta editoriale per bambini e ragazzi in Italia ai livelli del 2009 … Un esame più accurato dei dati dell’ultimo anno … mostra anche una complicazione dei fenomeni e delle tendenze che erano emersi in una lunga fase di riconfigurazione del settore e presenta una serie di indicatori dall’andamento altalenante, a conferma di un assetto produttivo e di una progettualità editoriale tutt’altro che stabili”).

Mestieri: l’editor

Lodovica Cima (Professione editor: “Il ruolo dell’editor coinvolge differenti dimensioni, da quella creativa alle relazioni umane, all’intuizione culturale coniugata con le esigenze del mercato editoriale, fino a una precisa componente di regole attinenti il lavoro redazionale. Ogni casa editrice è organizzata a suo modo: ci sono editor responsabili di settore oppure editor che seguono le indicazioni strategiche di un direttore editoriale di settore. All’estero si parla di senior e di junior editor, ma in Italia le case editrici piccole e medie non hanno una struttura così organizzata e capita che l’editor sia responsabile sì, del settore, ma anche redattore e lettore! L’obiettivo primario dell’editor è di sviluppare il libro fino alla sua fase finale e mettere in condizioni di lavorare alla promozione, diffusione e vendita del libro stesso gli uffici della casa editrice preposti a questo lavoro”).

Annalie Grainger intervistata da Lodovica Cima (Intorno al libro… non solo editing: “D. Fate molto scouting all’estero o tra gli esordienti nazionali? R. La maggior parte dei libri sono inglesi, con una buona aggiunta di proposte che arrivano dagli USA, per esempio The Mortal Instruments e The Infernal Devices di Cassandra Clare (in Italia pubblicata da Mondadori). Tuttavia guardiamo i libri di tutto il mondo e abbiamo pubblicato un certo numero di storie premiate. Per esempio, Timothée de Fombelle, con il suo Toby Alone (in Italia Tobia, Edizioni San Paolo) è uscito con una grande accoglienza della critica in Francia e ha vinto il Marsh Award for Children’s Literature in Translation qui in Inghilterra. Stiamo pubblicando anche la serie Vango di Timothée, il primo libro esce in agosto 2013( in Italia sono usciti i due volumi per Edizioni San Paolo). Siamo molto contenti anche di Waffle Hearts di Maria Parr (originariamente pubblicato in Norvegia) che esce in settembre 2013. Ha vinto recentemente il Zilveren Griffel Award per il miglior libro per ragazzi tradotto in Netherlands e il Prix Sorcières, quindi abbiamo grandi speranze!”).

Rosella Picech (Le signore della svolta: “A cavallo degli anni Novanta del secolo scorso, nella stagione felice del “rinascimento” italiano del libro per ragazzi, sono ancora le donne a occuparsi dei libri per l’infanzia. Alcune di esse, investite di responsabilità maggiori, furono decisive nel determinare quel cambiamento che rivoluzionò il concetto di lettura e, più in generale, l’idea di cultura dell’infanzia. Le mosse editoriali vincenti – libri tascabili, economici, bene illustrati, ordinati in collana, suddivisi per età, generi e temi, innovativi nello stile e nei contenuti – trovarono varie declinazioni nella conduzione di Donatella Ziliotto, Orietta Fatucci, Francesca Lazzarato”).

Maria Chiara Bettazzi intervistata da Lodovica Cima (“D. Potresti definire le tre regole d’oro del tuo lavoro? R. La mia prima regola è che la lettura faccia provare sempre qualcosa: una risata, un momento di commozione, una riflessione o una visione nuova di un vecchio problema. Quindi, regola numero uno: storie belle e appassionanti. Pare banale, forse, ma non è affatto semplice.

Seconda regola: un occhio di riguardo allo stile. Che sia più tradizionale, un linguaggio più ricercato o un’espressione più contemporanea, non è questo il punto. La lingua è già in sé un contenuto: come tale, la parola deve dare un senso in più e riempire gli occhi e il suo suono, se letta ad alta voce ai più piccoli (ma non solo), deve cullare e rafforzare l’emozione scaturita dalle pagine.

Al terzo posto metto una regola che rubo a una nostra autrice, che amo molto: Marie-Aude Murail. Secondo lei gli autori per ragazzi hanno un obbligo nei confronti dei loro lettori: non de-moralizzarli mai. Sia nel senso di togliere loro la speranza, sia nel senso di passare messaggi che li privino di uno slancio e una crescita morale. Nella scelta e nella produzione dei volumi, talvolta su storie e temi problematici, compio una riflessione analoga. È un privilegio del nostro lavoro avere a che fare con un pubblico bambino/giovane, fonte inesauribile di entusiasmo e stimoli, ma questo comporta anche il rispetto, e la cautela, nei confronti della giovane età. Per cui credo che i libri rivolti ai ragazzi non debbano mai essere moralistici, ma nemmeno mai privi di speranza”)

Premio Nati per Leggere

Giuria della IV edizione del Premio (Dietro le quinte del Premio: “Nonostante ciò e nonostante il fatto che il premio NPL sia ormai ben conosciuto dagli editori (lo testimonia l'alto e qualificato numero di candidature che ogni anno giunge alla segreteria del premio in relazione alla fascia di età successiva), sono ancora relativamente scarse e non del tutto soddisfacenti le candidature per i libri destinati ai piccoli (18-36 mesi) e ai piccolissimi (6-18 mesi). Addirittura, per quest’ultima, impegnativa fascia di età, la giuria da tre anni non riesce ad assegnare il premio, non avendo ritenuto meritevole di segnalazione e diffusione sotto l’egida del logo Nati per Leggere nessuna delle proposte pervenute. Perché è così difficile arrivare a formulare un giudizio positivo? Forse perché ciò che si richiede a un libro per la primissima infanzia è davvero molto difficile da realizzare e troppe e troppo diverse sono le aspettative da soddisfare. Al di là dei gusti personali, legittimi ma non determinanti, sono molti i criteri su cui far convergere i consensi“).

Libri e disabilità

Laura Anfuso (Tutt’altro che semplice!: “Tutt’altro è l’ultimo dei Tactile Illustrated Books ospitati nella collana A spasso con le dita che deve il nome al progetto omonimo ideato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi di Roma in collaborazione con Enel Cuore. Avviato nel novembre del 2010 per promuovere l’integrazione scolastica e sociale dei giovani ipovedenti e non vedenti e favorire la lettura condivisa tra ragazzi con diversa abilità visiva e quelli vedenti, A spasso con le dita ha permesso la produzione e la distribuzione gratuita di cinque libri tattili illustrati (Soffio di vento di Elisa Lodolo; Ho un po' paura di Laure Constantin; Giorgetto, l’animale che cambia aspetto di Claudette Kraemer; Versi tra versi di Anette Diesen; Tutt'altro di Antje Sellig) contraddistinti dalla presenza del doppio codice (nero e braille). I Tactile Illustrated Books non sono solo degli strumenti nati per appagare le esigenze dei bambini con deficit visivo; sono libri per tutti e, grazie al sostegno di Enel Cuore, essi sono finalmente entrati in numerose biblioteche pubbliche e in diversi reparti pediatrici di tutta l’Italia. A Torino, in occasione del Salone Internazionale del Libro (16-20 maggio 2013) e del conferimento del Premio Nazionale Nati per Leggere, A spasso con le dita ha ricevuto una menzione speciale “per la competenza e la sensibilità dimostrate nel confezionare libri capaci di farsi leggere con gli occhi, con le orecchie e con le dita”).

Rubriche

Ruba bandiera: il gioco e l’immaginario infantile a cura di Roberto Farnè (Il senso filosofico del gioco: “Ermanno Bencivenga si rimette a giocare con un nuovo libro (ma mi piace pensare che non abbia mai smesso) spostando l’attenzione sul piano filosofico, non nel senso della pura astrazione, ma della teoria che, stando al significato di questa parola, vuol dire elaborare principi, ipotesi in grado di spiegare una determinata realtà o un fenomeno. La filosofia applicata al gioco non si limita a descrivere e interpretare il “fenomeno ludico” e le variegate realtà dei giochi (altre scienze lo fanno da diversi punti di vista), ma cerca di costruire sul fenomeno-gioco una teoria capace di comprenderlo e darne spiegazioni rigorose. E poiché il gioco non è una speculazione intellettuale ma è esperienza, vale qui più che altrove l’affermazione di Einstein secondo cui “there is nothing more practical then a good theory” (niente è più pratico di una buona teoria). Il nuovo libro di Ermanno Bencivenga Filosofia in gioco (Laterza) evidenzia nel titolo un tratto che emerge progressivamente nel corso della lettura: il fatto cioè che la filosofia stessa non sia estranea al gioco, ma che, cercando di analizzarlo, sia essa stessa “gioco”).

La cattedra di Peter: le tesi originali della cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna a cura di Emy Beseghi ( “La tesi di Stefano Poledrelli, intitolata Tra pagina e racconto: viaggio intorno ai codici dell’albo illustrato, esplora le caratteristiche del picturebook o albo illustrato attraverso l’analisi dei codici che lo compongono e di come interagiscono tra loro. L’idea prende le mosse da uno scritto di Marco Dallari che individua in questo tipo di testi ottime risorse tecnologiche per l’attività educativa. Se l’albo illustrato è di buona qualità può dare vita a un’incredibile quantità di conoscenze e competenze fin dai primi anni del bambino, quando il libro viene letto insieme all’adulto e il piccolo lettore in erba comincia a prenderci confidenza e poi a leggerlo da solo e a ri-raccontarlo al genitore. La familiarità con l’albo illustrato, inoltre, può generare anche in seguito, grazie alla collaborazione tra testo e immagine, un’infinità di processi cognitivi e metacognitivi nei bambini. Questo avviene grazie alle diverse caratteristiche semiotiche di quello che Dallari chiama testo polialfabetico, ovvero tipi di testo in cui le parole collaborano con altri codici, in primo luogo le immagini, per dare una forma unitaria a ciò che vogliono comunicare. In esso si possono distinguere almeno cinque codici diversi: il codice iconico, cioè le illustrazioni; il codice verbale, cioè il testo vero e proprio; il codice grafico della composizione della pagina e del rapporto tra i codici; il codice della confezione, dei materiali, della forma esterna, della copertina, della legatura; il codice del mediatore e della modalità con cui avviene la lettura, in particolare quando i destinatari sono i bambini più piccoli”).