[Gennaio – Marzo 2012]

Sommario

Fumetto o graphic novel?, Federico Maggioni (p. 5)

La fine del mondo

Icone della fine, Andrea Tagliapietra (p. 18-21)

Fuga dal futuro, intervista a Massimiano Bucchi di Francesca Brunetti (p. 22)

La faccia triste dell’utopia, Fernando Rotondo (p. 23-26)

Post-scenari da paura, Marco Pellitteri (p. 27-29)

Memorie di società future, proposta di lettura a cura di Serena Marradi, Federica Mantellassi (p. 30-33)

Stereotipi sessisti

Il grembiale di mamma e papà, Francesca Ferruzzi (p. 34-38)

Libri maschili, libri femminili, Francesca Ferruzzi (p. 36-37)

Verso la parità di genere?, Irene Biemmi (p. 39-41)

Tra stereotipi e “contro-stereotipi”, Argentina Ballerini (p. 41)

Cultura scientifica

La tribù con gli occhi al cielo, Pietro Greco (p. 42-49)

Chi di scienza ferisce…, Antonella Lamberti (p. 43)

Il senso della scienza, Francesca Brunetti (p. 44-45)

Romanzi a vapore, Selene Ballerini (p. 48-49)

Teatro/Ragazzi

Diversità in scena, Mafra Gagliardi (p. 50-51)

Oh, boy… a teatro! (p. 51)

Vedi alla voce

Una biblioteca da re tutta per me, Luigi Paladin ; ill. di Marta Comini (p. 52-55)

Autori: Alfonso Gatto

Versi gattiani per bambini, Chiara Lepri (p. 56-57)

Mailbox

Salviamo le biblioteche, Roberto Denti (p. 58)

La notte delle biblioteche (p. 59)

Dossier Segnali di lettura

In attesa delle parole, Elena Fossà (p. 60-61)

Almeno 2600!, Selene Ballerini (p. 62-63)

Materia grigia (p. 64-68)

Rubriche

Ruba bandiera

Tasse, dolci tasse, Roberto Farnè (p. 70-71)

La cattedra di Peter

Talpa lumaca e pesciolino, Emy Beseghi (p. 72-73)

La cassetta degli attrezzi

L’anno del capitano, Fernando Rotondo (p. 74-77)

Zoom Editoria: le recensioni

24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR

Inserto redazionale

In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il quarto fascicolo annuale del 2011 de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 434 novità di luglio-settembre 2011.

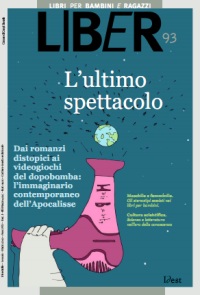

Copertina

L’illustrazione di copertina è di Ilaria Bochicchio. Vissuta in Basilicata per 18 dei suoi 23 anni disegna da quando ne ha memoria. Ora a Milano disegna, dipinge e scarabocchia!

Estratti

L'ultimo spettacolo

Dai romanzi distopici ai videogiochi del dopobomba: l'immaginario contemporaneo dell'Apocalisse

Andrea Tagliapietra (Icone della fine: “Con il progetto culturale della modernità e con la declinazione di quella particolare forma di assolutismo della realtà che deriva dall’assolutizzazione dell’uomo e della sua capacità tecnico-scientifica e produttiva, l’umanità mette in atto un grandioso meccanismo di rimozione della questione della fine. Infatti, l’ideologia del progresso ha rappresentato la proiezione cosmica e storica, quindi immanente, di quella stessa fede trascendente nell’infinito che caratterizzava l’antico credo cristiano, nel cui ambito teologico viene elaborato il pensiero apocalittico. Di quell’ideologia del progresso viviamo oggi l’ultima effervescenza nella stolida pervicacia del sistema economico dominante, quello del capitalismo globale, mosso dal dogma fideistico di una crescita infinita, alimentata da un bisogno simmetrico di distruzione sempre maggiore, che si scontra con la natura finita delle risorse del pianeta e con la limitatezza delle capacità degli esseri umani. La crisi che stiamo vivendo – il grande quadro che racchiude tutte le crisi di ordine ecologico, economico e politico che ci affliggono – ripropone a gran voce la questione della fine. Così, la potente ripresa dell’immaginazione della fine e dell’inventario figurale apocalittico nei miti dell’industria culturale, nel cinema e nelle narrazioni popolari, dal successo dei film di genere horror, di fantascienza o dei disaster movies hollywoodiani fino alla declinazione catastrofista della stessa informazione di massa, è segno ambivalente sia dell’urgenza e attualità del problema della fine, sia dell’incapacità razionale di pensarla concretamente, rifugiandosi in una sorta di esorcismo spettacolare dell’immagine che, per usare la formula lucreziana investigata da Hans Blumenberg, accosta alla distruzione del naufragio lontano, la salvezza dello spettatore che, partecipe o indifferente, se ne sta comunque al sicuro, sulla riva. Ma nell’idea stessa della fine di tutte le cose la sopravvivenza è solo un’illusione prospettica, alla stregua di chi guardava il disastro dal ponte di prima classe del Titanic. Ecco allora che si tratta di fare un uso disincantato, regolativo e ragionevole, delle “icone della fine” che occupano e popolano l’immaginario contemporaneo, recuperando quel valore critico che la fine implica come discontinuità in cui è racchiuso il portentoso annuncio della possibilità del nuovo”).

Massimiano Bucchi intervistato da Francesca Brunetti (Fuga dal futuro: “D. Forse mai come oggi ci troviamo immersi in un contesto comunicativo molto complesso, caratterizzato da una pluralità di media. Che ruolo svolgono nella comunicazione del futuro? Quanto influiscono nella percezione della fine del mondo?

R. Come sociologo tendo a pensare che i media possono avere un impatto, ma allo stesso tempo tendono a riflettere le pulsazioni, le tendenze di una società. Trovo che sia significativo questo interrogarsi su scenari apocalittici e di fine del mondo e credo che sia il risultato di due fattori. Da un lato l’incapacità delle nostre società di guardare avanti, di dare un senso al futuro nel lungo periodo, di vedere per il lungo periodo. Qualcuno parla di presentificazione profonda della società. Oggi — basti guardare i mezzi di comunicazione che utilizziamo, dal telefonino a internet — siamo ossessivamente concentrati sul presente; quello che è successo ieri ma anche dieci minuti fa non è importante, non ci interessa e non abbiamo nessuna capacità di proiettarci in modo sostantivo verso il futuro. Di qui due tendenze che sono complementari: da un lato la tendenza a surrogare il futuro, a placare l’ansia, l’incertezza con alcune retoriche. Quella dell’innovazione, per esempio, per cui il domani sarà migliore perché avremo tecnologie migliori, più efficienti, che ci permetteranno di risolvere i nostri problemi: più sviluppo, più crescita. Dall’altra la fuga verso questi scenari apocalittici. Questa è un po’ la mia interpretazione sociologica. Sono due risposte a una incapacità, a una difficoltà della società di confrontarsi in modo organico con il futuro. D’altra parte tutta la nostra economia, la politica oggi hanno un respiro cortissimo. Non è una questione di cattiva volontà o di incapacità. È una questione di come è organizzata la nostra società e il nostro modo di pensare”).

Fernando Rotondo (La faccia triste dell’utopia: “Secondo Wikipedia per 'distopia' (o antiutopia, pseudo-utopia, utopia negativa o cacotopia) si intende una 'società indesiderabile', termine 'soprattutto utilizzato in riferimento alla rappresentazione di una società fittizia (spesso ambientata in un futuro prossimo) nella quale le tendenze sociali sono portate a estremi apocalittici'. Quello apocalittico o catastrofico 'è un sottogenere della fantascienza incentrato sull’imminente fine del mondo o della civiltà a causa di guerre nucleari, pandemie, o qualche genere di disastro naturale o artificiale. … La fantascienza post-apocalittica è invece ambientata in un mondo (o civiltà) già devastato da una catastrofe. … Fra questo genere di fantascienza e quello che si occupa di false utopie o società distopiche vi è un’ampia gradazione'. Il ritorno del romanzo apocalittico e/o distopico trova una più precisa ragione e messa a punto nell’analisi dei termini come dei significati che Andrea Tagliapietra ha fatto della 'idea della fine' e delle sue immagini, icone e rappresentazioni che si sono estese dalle filosofie e dai miti classici antichi a quelli moderni della cultura di massa. Nel linguaggio corrente apocalisse è sinonimo di catastrofe, così come apocalittico di catastrofico. Ma il significato etimologico greco della parola è più propriamente rivelazione e visione, svelamento radicale anche di ciò che accadrà, del futuro, come avviene nell’Apocalisse, l’ultimo libro del Nuovo Testamento attribuito a Giovanni. Gli odierni generi narrativi svolgono sul piano sociale funzioni diverse ma complementari: il noir ci dice che il Male si è impadronito della città, anche se alcuni continuano a opporsi e combatterlo; il fantasy è una fiaba lunga che ci consola e illude che il Bene possa vincere il Male; la science fiction si è sempre caratterizzata per la capacità di intercettare le tendenze latenti nella società, ma, pur essendo 'svincolata da convenzioni narrative e di rispecchiamento realistico della realtà' entra in crisi 'nel momento in cui la società non riesc[e] più a ‘progettare il proprio futuro'. Dopo il fallimento dell’utopia e il disincanto che segue al venir meno di ogni progettualità e speranza proiettata sull’avvenire, all’immaginario letterario non rimane che emigrare e rifugiarsi nel sogno a occhi aperti del fantasy o sporgersi e guardare nel baratro dell’apocalisse e dell’utopia negativa che disegnano scenari futuri allarmanti o ingigantiscono derive sociali e politiche in corso. Nobili antenati e maestri risalgono all’inizio del Novecento percorrendolo per oltre mezzo secolo: Wells, Shiel, London, Zamjatin, Huxley, Orwell, Bradbury, Matheson, poi Dick, Vonnegut e Ballard. La Biblioteca di Fantascienza realizzata da Tullio Avoledo con più di 1000 libri nel Festivaletteratura di Mantova 2011 traccia una pista significativa. Supereremo il 21 dicembre 2012, annunciato come il giorno della fine del mondo? La profezia Maya che incombe è il tema centrale di Courmayeur Noir in Festival (dicembre 2011)”).

Marco Pellitteri (Post-scenari da paura: “Il fumetto ha saputo mostrare, in momenti diversi, l’orrore nel quale potrebbe cadere ed è caduta l’umanità. In L’Eternauta (1957-1959), degli argentini Germán H. Oesterheld e Francisco Solano López, Buenos Aires viene invasa dagli alieni, disarmante profezia della dittatura che sarebbe stata instaurata anni dopo. In Kamandi (1972-1978), dello statunitense Jack Kirby e influenzato dal film Il pianeta delle scimmie (Franklin J. Schaffner, 1968, a sua volta tratto dal romanzo di Pierre Boulle), il mondo dell’estremo futuro è ripiombato nella barbarie ed è dominato da animali ultraintelligenti. Dopo il trauma dell’11 settembre i supereroi hanno attraversato una notevole trasformazione e gli scenari apocalittici si sono moltiplicati; essi si sono fatti più frequenti anche al di là dell’ambito supereroico, per esempio con la serie Y: L’ultimo uomo sulla terra (Brian K. Vaughan e Pia Guerra, 2002-2007), incentrata su un’epidemia che stermina tutti i mammiferi maschi tranne un ragazzo.

Abbondano anche i videogiochi in tema. Sono da segnalare Strife (Rogue, 1996), Beneath a Steel Sky (Revolution, due capitoli, 1994 e 2009), Fallout (Black Isle, quattro capitoli, 1997-2004), Ufo: Aftermath (Altar Interactive, 2003), S.T.A.L.K.E.R. (GSC Game World, tre capitoli, 2007-2009), Advance Wars (Intelligent Systems, quattro capitoli, 2001-2008) e Rage (Id Software, 2011): in tutti l’avventura si svolge in un mondo devastato o dalla guerra o da una catastrofe radioattiva, a volte da un’invasione aliena. Affiancato a questo genere di ambientazione 'post-' ce n’è un altro che attira milioni di ragazzi e ragazze, anche già cresciutelli, in tutto il mondo: il survival horror. Padre e madre del genere sono Alone in the Dark (Infogrames, 1992), benché non si tratti di un gioco legato alle distopie, e soprattutto Resident Evil (Capcom, undici capitoli, 1996-2011). Il survival horror trova la sua matrice, in genere, in un’invasione di zombi dovuta a un’epidemia, o a volte in un’invasione aliena, dalla quale i giocatori devono difendersi e sopravvivere, in un clima ansiogeno”).

Serena Marradi, Federica Mantellassi (Memorie di società future: “La fiera del libro per ragazzi di Bologna 2011 testimonia l'arrivo in Italia di una produzione editoriale che negli Stati Uniti è diventata un vero fenomeno: la fantascienza distopica e post-apocalittica. Rivolta principalmente a lettori young adults, spesso nella forma della serie letteraria, ha avuto un riconoscimento nel nostro paese anche con l'attribuzione del premio LiBeR 2011 a Bambini nel bosco (B. Masini, Fanucci 2010) e ha permesso di riscoprire testi originali e di qualità dell'ultimo ventennio: lo stesso romanzo simbolo di questa moda letteraria, Hunger games (S. Collins, Mondadori 2009), ha recuperato dopo un paio di anni la scarsa attenzione avuta alla prima uscita. Gli scenari fantapolitici e catastrofici che fanno da sfondo a molti romanzi per ragazzi permettono di rappresentare attraverso ambientazioni 'stranianti' la realtà umana e di metterne a fuoco elementi costitutivi e bisogni emergenti: nell’articolato panorama di questa narrativa si possono così individuare nuclei tematici – alcuni dei quali sono qui suggeriti – di particolare interesse, relativi a tendenze in atto sul piano economico, politico, culturale e sociale”).

Stereotipi sessisti

Francesca Ferruzzi (Il grembiale di mamma e papà: ““Ma oggi non ci sono più stereotipi sessisti nei libri per ragazzi!”. Probabilmente in tanti la pensano come la collega bibliotecaria che mi ha apostrofato quando le parlavo dello studio che stavo conducendo. Queste parole svelano un pregiudizio probabilmente molto diffuso, dettato dalla convinzione che 'i tempi sono cambiati', che 'ora c’è la parità', e che quindi i mutamenti sociali degli ultimi decenni si riflettano naturalmente anche nella letteratura per ragazzi. Questo pregiudizio impedisce di vedere tutti quegli elementi (iconografici, linguistici, concettuali) che invece entrano diffusamente negli albi illustrati, e che contribuiscono a creare l’immaginario dei bambini e delle bambine che leggono quei libri, secondo modelli di genere precisi e discriminatori, dove genere è inteso, secondo la definizione dell’antropologa Gayle Rubin che assumo, come costruzione culturale del dato sessuale, del dato biologico. La parola genere 'corrisponde all’organizzazione sociale della differenza sessuale?, cioè al modo in cui 'le società hanno interpretato le differenze tra maschile e femminile e a partire da esse hanno costruito la loro organizzazione sociale culturale e (ri)produttiva' … Gli albi illustrati, per fortuna, entrano presto nella vita dei bambini e delle bambine attraverso la scuola e le biblioteche, da un po’ di tempo anche attraverso le famiglie grazie a progetti come Nati per Leggere che portano i genitori ad una sempre maggiore conoscenza dei libri e del valore della lettura e quindi ad una loro diffusione sempre più ampia. I libri parlano di tutte le cose della vita e quindi anche di identità sessuale e ruoli, attraverso le rappresentazioni di donne e uomini al lavoro, nella vita domestica e nelle relazioni. Queste immagini costituiscono un lessico simbolico che va a costruire l’immaginario, le strutture mentali, i riferimenti culturali e infine le idee dei bambini e delle bambine ed è per questo che è così importante che non veicolino modelli di genere discriminatori”).

Irene Biemmi (Verso la parità di genere: “Le storie per bambini modellano un immaginario distinto per maschi e femmine, all'interno del quale gli uni e le altre andranno a coltivare progetti e desideri per il futuro. Dai testi di lettura della scuola elementare è possibile, per esempio, estrapolare le professioni 'adatte' ai due sessi. Tra le professioni maschili troviamo: re, cavaliere, maestro, scudiero, scrittore, mago, dottore, poeta, pescatore, pittore, pirata, paggio, meccanico, ombrellaio, nobile, navigatore, scultore, scienziato, taglialegna, studioso, sceicco, viaggiatore, presidente di una squadra di calcio, profeta, riparatore di sedie, venditore, barbiere, artista, bibliotecario, cantante, boscaiolo, architetto, artigiano, arrotino, giornalista, marinaio, geologo, contadino, comandante, capitano di una nave, crociato, ferroviere, esploratore, etc. Si conteggiano ben 50 diverse professioni per il genere maschile. I lavori attribuiti alle donne protagoniste delle storie sono invece: maestra, strega, scrittrice, maga, Befana, nobile, nutrice, pittrice, attrice, principessa, fata, casalinga, castellana, bibliotecaria, indovina. Abbiamo un totale di 15 professioni femminili. Un semplice commento su questi dati: è evidente che i testi da me analizzati non forniscono pari opportunità agli alunni dei due sessi di definire i propri sogni professionali. I maschi hanno un’ampia gamma di professioni da cui attingere, alcune delle quali particolarmente qualificate (dottore, scienziato, architetto, giornalista, geologo, esploratore). Le femmine hanno un numero ristretto di possibilità, tra le quali le uniche attraenti sono quella di scrittrice, pittrice, attrice (lavori questi piuttosto rari e difficili da intraprendere), a meno che non vogliano diventare streghe, maghe o fate… Siamo ancora sicuri che la scuola sia un luogo di parità? Tornando sulle contraddizioni del nostro sistema educativo possiamo sostenere che questo offre forse un'"illusione di parità": maschi e femmine frequentano la scuola insieme, per un arco di tempo sempre più lungo, ma fin dalla scuola vengono incanalati verso destini differenti. Anziché porsi come agente di cambiamento e correttivo delle diseguaglianze sociali, la scuola si limita a riprodurre l'esistente: assume il ruolo di "specchio della società", talvolta uno specchio ritardato che non riesce neppure a stare al passo con le trasformazioni in atto”).

Cultura scientifica

Pietro Greco (La tribù con gli occhi al cielo: “Il 4 ottobre 1957 l’Unione Sovietica invia in orbita intorno alla Terra il primo satellite artificiale della storia: lo Sputnik. Il lancio viene percepito come uno schiaffo negli Stati Uniti e, con la competizione che ne segue, non solo inizia la 'corsa allo spazio' ma subisce anche una drastica accelerazione la costruzione della 'economia della conoscenza' di cui la scienza è leva principale. Tutti dopo quel 4 ottobre 1957 colgono la novità: il volo dello Sputnik annuncia che il mondo sta cambiando. Persino lo spazio sembra ridursi a cortile di casa. Con le nuove tecnologie e le vecchie risse. Ma pochi colgono la profondità del nuovo. Se il mondo cambia, cambia l’uomo. Due scrittori italiani, Italo Calvino e Gianni Rodari, sono tra coloro che proprio in quegli anni 'alzano gli occhi al cielo' e così facendo la colgono, la profonda novità. Che va oltre la sfida delle astronavi alla forza di gravità. La tecnologia spaziale non cambia solo il mondo fruibile intorno a noi, espandendolo. Cambia noi stessi. Cambia l’uomo, appunto. Ed è con questo duplice cambiamento che occorre misurarsi. Un cambiamento complesso, con molte facce. Quei razzi che volano sempre più in alto sono il simbolo della potenza crescente della tecnologia, capace appunto di vincere i vincoli della gravità terrestre. Ma anche della potenza cupa della tecnologia, perché quei razzi promettono di trasportare bombe all’uranio e al plutonio sempre più potenti in pochi minuti da un capo all’altro della Terra, esponendo l’umanità al rischio dell’olocausto nucleare. Gli anni della corsa allo spazio sono, infatti, anche gli anni della corsa al riarmo nucleare”).

Antonella Lamberti (Chi di scienza ferisce: “Quando ho letto The frozen boy, di Guido Sgardoli, Gli ultimi giganti, di François Plaçe e Tobia, di Timothée de Fombelle, mi sono apparsi come un segno, legati tra loro da un filo ricco di coincidenze di varia entità (Place è anche illustratore di Tobia, la San Paolo è editore di due di questi libri...). Soprattutto, tutti e tre presentano figure di scienziati per una volta visti nella loro interezza e pienezza, non avulsi dalla realtà ma vivi, palpitanti, sofferenti, capaci di emozioni, che non emergono da storie a tema ma da pagine ben scritte che catturano per l'intreccio, per la qualità della scrittura e, in due casi, anche per la bellezza delle illustrazionin … Anche se con modalità diverse, i tre incarnano quindi ciascuno un'auspicata sinergia tra scienze umane e scienze sperimentali che per una volta non appaiono distanti ma parte di una conoscenza più ampia, in ciascuna storia rappresentate da una stessa persona, coraggioso eroe modernissimo che nutre dubbi, non obbedisce, ha ideali e può commettere errori e pentirsene. Questi tre uomini consapevoli della propria responsabilità, dolenti, impegnati, ribelli, contrastano sia con il vecchio stereotipo degli scienziati pazzoidi dai capelli ritti, caricaturali, distratti, goffi fuori dal laboratorio, disattenti nei confronti della famiglia e dei figli che con l'altra tipologia, di segno formalmente opposto ma analogo nella concezione di fondo, dello scienziato spietato esecutore di ordini superiori, braccio armato di poteri politici totalitari da cui viene utilizzato per attuare forme di controllo sociale e repressione come in molte distopie letterarie”).

Francesca Brunetti (Il senso della scienza: "Che posto occupa la scienza, intesa come esplorazione del mondo naturale, nella vita dei protagonisti della letteratura per bambini e ragazzi? Tre romanzi: L’evoluzione di Calpurnia di Jaqueline Kelly (Salani, 2011), La storia di Mina (Salani, 2011) e Skellig (Salani, 2009) di David Almond, esemplificano bene alcune delle connessioni possibili …

Queste pubblicazioni potrebbero a loro volta costituire tasselli utilizzabili in percorsi di lettura legati alle tematiche scientifiche. Unita alla fiction anche la divulgazione ne uscirebbe rafforzata, valorizzata. Se dovessi parlare dell’Evoluzionismo ai ragazzi, accosterei alla storia di Calpurnia, la biografia per immagini di Darwin, L’Albero della vita di Peter Sis, oppure In viaggio con Darwin di Luca Novelli, resoconto del viaggio intrapreso sulle orme del grande scienziato. Non solo, L’evoluzione di Calpurnia potrebbe essere anche letto come la nascita di una vocazione scientifica. Seguendo le vicende della protagonista, non ho potuto far a meno di ricordare l’infanzia libera di Eva Mameli, la prima donna ad aver conseguito la libera docenza di botanica nel nostro Paese, e perché non accostare i libri di Almond a Perché siamo parenti delle galline? di Federico Taddia e Telmo Pievani. In fondo le domande cui risponde lo storico della scienza non sono poi così diverse da quelle che si pongono Mina e Michael”).

Selene Ballerini (Romanzi a vapore: “Il titolo di questa mini proposta bibliografica allude allo steampunk: un genere che si muove nella sfera dell’immaginifico tra le pieghe di tempo e spazio, dov’è possibile ipotizzare non solo universi fantastici ma anche passati alternativi della storia e in particolar modo dello sviluppo scientifico-tecnologico. E che cerca di rispondere alla domanda: come sarebbe stato il passato se il futuro fosse accaduto prima? Questo filone della fantascienza s’inserisce infatti in un ambito della fantastoria – o ucronia – che implica una tecnologia non futuribile bensì quella della rivoluzione industriale, ma con speciali peculiarità: una meccanica pesante (tecnologia povera, punk) mossa a vapore (steam) che si è evoluta in forme diverse da quelle note e con le sue accelerazioni ha consentito in periodi precedenti a quello effettivo conquiste quali i viaggi spaziali. Tale retrofuturismo guarda con nostalgia a strumentazioni non sfuggenti (com’è il software) ma solide e palpabili e costituisce un ritorno alle radici della fantascienza, scaturita appunto dall’incontro fra le possibilità tecnologiche offerte dalla rivoluzione industriale e le istanze idealistiche del Romanticismo. Ecco perché l’ambientazione steampunk, fantasy o storica, è perlopiù la terra dove la rivoluzione è sorta: l’Inghilterra, con predilezione per l’epoca vittoriana, di cui vengono rievocati usi e costumi, maniere di comportarsi e modi di esprimersi. Suggestioni steampunk sono presenti nelle Oscure Materie di Philip Pullman, ma i libri qui proposti in assaggio sono Art Mumby e i pirati dell’eternave dell’inglese Philip Reeve (Mondadori, 2010), Leviathan dello statunitense Scott Westerfeld (Einaudi, 2009) e Alice nel paese della vaporità – rivisitazione del classico di Carroll – di Francesco Dimitri (Salani, 2010)”).

Teatro/Ragazzi

Mafra Gagliardi (Diversità in scena: “Trento, Teatro Cuminetti. Alcune classi di una prima Liceo hanno appena assistito all'anteprima dello spettacolo Oh, Boy! che il regista Maurizio Nichetti ha tratto dall'omonimo romanzo di Marie-Aude Murail, vincitrice nel 2008 del premio LiBeR per il miglior libro dell'anno. Il regista interroga i ragazzi: Quali sono secondo voi i temi affrontati in questo spettacolo? Risposte: l'orfanità, l'abbandono, l'adozione, la malattia, il bisogno di famiglia, la solidarietà… Pausa. E poi? Poi una ragazzina della decima fila azzarda, a occhi bassi: la diversità… E un compagno finalmente aggiunge: 'L'omosessualità come diversità.' Ecco, finalmente affiora la parola tabù che era stata finora rimossa. Perché è tabù, nella scuola come nella società, tutta la sfera che concerne l'amore gay. Onore al merito, dunque, a Maurizio Nichetti, per aver affrontato un tema così rischioso. Perché in questo suo spettacolo, se è vero che sono presenti tutti i temi citati dai ragazzi, su tutti emerge – come sanno i molti lettori del bellissimo romanzo di Murail – il tema dell'omosessualità”).

Vedi alla voce

Luigi Paladin (Una biblioteca da re tutta per me: “I servizi bibliotecari per l’infanzia da 0 a 6 anni si sviluppano in Italia ben dopo l’avvio e il consolidamento della biblioteca per bambini e ragazzi di pubblica lettura. Si può far risalire la nascita delle biblioteche per bambini e ragazzi con l’inizio degli anni ’70 quando, con l’approvazione della legge sul decentramento, venivano trasferite le competenze sulle biblioteche dallo Stato alle Regioni. Da allora, e per parecchi anni, i servizi di biblioteca hanno coinciso, e a volte si sono confusi, con quelli per ragazzi, anche perché la maggior parte dell’utenza era costituita proprio dai ragazzi. Solo successivamente sono emerse le caratteristiche identificative di specificità che hanno portato alla costituzione di biblioteche per bambini e ragazzi, con un proprio spazio autonomo, sempre comunque nell’alveo dell’organizzazione più complessiva della biblioteca pubblica.

È all’interno di questo processo e, in anni più recenti, anche grazie all’avvio della campagna Nati per leggere, che progressivamente le biblioteche si aprono ai piccoli lettori da 0 a 6 anni che con forza battevano alla porta, reclamando un riconoscimento e servizi con spazi appropriati. Si inizia a chiedere – come riportato nelle Linee guida per i bebè (ma il concetto potrebbe essere esteso a tutto il periodo dell’età evolutiva 0-6 anni) – 'un luogo dove i bebè e i bambini piccoli, insieme ai loro genitori e agli adulti che si prendono cura di loro, siano i benvenuti, un luogo dotato di risorse preparate per loro' perché 'la disponibilità di servizi bibliotecari destinati ai bebè e ai piccolissimi è fondamentale'”).

Autori: Alfonso Gatto

Chiara Lepri (Versi gattiani per bambini: ““Io sono il capitano imprudente e spericolato come tutti i marinai, persino gradasso e bighellone: ma in che modo potrei vivere di ricordi, se non risparmio mai nulla, se a ogni nuovo giorno, nel vedere il cielo, il mare, la luce e la verità del creato, io mi dico: ‘ci sono ancora, vedo, respiro, ascolto, e questa faccia è mia, miei gli occhi, e l’una mano e l’altra, mie?’. Provate anche voi a dirlo e vi accorgerete d’essere al mondo per qualche cosa e di aver tutto dalla vostra presenza. I colori diventeranno nitidi e forti, il pane buono e salato, le acque fresche e trasparenti: ogni cosa, perché esiste, è sempre più se stessa, lieta d’essere. Il mare è mare più mare più mare, il cielo è cielo più cielo più cielo: e noi non siamo soltanto di fronte al mare, di fronte al cielo, di fronte alla luce, ma dentro il mare, dentro il cielo, dentro la luce”. Parole dense, celebrative della vita (la vita colta dalla poesia), che ci immaginiamo pronunciate con l’entusiasmo e lo stupore di un bambino, una per una, e con gli occhi chiari e sinceri, privi di quella benevolenza e leziosità propria di alcuni “grandi” quando parlano ai più piccoli. Sono le parole che il poeta Alfonso Gatto rivolge ai bambini nella prefazione a Il Vaporetto, raccolta di 36 poesie pubblicate per la collana Stelle della fantasia di Nuova Accademia nel novembre del ’63, un anno dopo la morte del figlio Teodoro. Il volume, arricchito dalle illustrazioni della compagna Graziana Pentich, è corredato da un 45 giri in vinile con le parole dell’autore, su un sottofondo di archi, che eccezionalmente “si fa attore” per il suo pubblico speciale”).

Le Rubriche

Ruba bandiera: il gioco e l’immaginario infantile a cura di Roberto Farnè (Tasse, dolci tasse: “Il messaggio di Padoa Schioppa è stato raccolto “per gioco” da Franco Fichera che nel suo libro Le belle tasse (Einaudi, 2011) descrive il progetto e la realizzazione di un gioco di simulazione i cui intenti educativi sono espliciti: far capire ai bambini, attraverso una “messa in scena” ludica, come funziona nelle sue linee essenziali il meccanismo delle tasse e perché è necessario che tutti (ma proprio tutti) le paghino. Il sottotitolo del libro, Ciò che i bambini ci insegnano sul bene comune, mette in evidenza il fatto che, nelle esperienze condotte dall’autore, i bambini non sono affatto soggetti passivi, essi cioè non si limitano a fare quel gioco come se fosse un compito scolastico a cui dover corrispondere, ma sono in grado di entrare nel gioco e nei ruoli che il gioco assegna, con un livello di partecipazione intensa, tale da “insegnare” qualcosa anche a noi adulti. Si è trattato di un impegno divertente, animato da “tensione cognitiva”, così Alberto Manzi chiamava la curiosità che spinge i bambini a voler conoscere qualcosa di nuovo, rendendoli attivi e partecipi nel lavoro di insegnamento/apprendimento. È in questo contesto che il gioco diventa un formidabile “dispositivo didattico”, non un banale “diversivo” alla routine didattica. Nel fare il gioco, noi “insegniamo”, ma anche i bambini ci insegnano, perché il loro essere attivi e curiosi li porta a fare domande, a compiere scelte che ci obbligano a riflettere e a elaborare risposte non preconfezionate. In questo senso il gioco è sempre una sfida, anche quando, come nel gioco delle “belle tasse” alla fine non c’è chi vince e chi perde, ma l’attesa di “vedere come va a finire” è comunque forte”).

La cattedra di Peter: le tesi originali della cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna a cura di Emy Beseghi (Talpa lumaca e pesciolino (tesi di Giulia Brintazzoli): “Nella tesi di laurea, che prende il titolo dal bel libro di Guido Quarzo, Giulia Brintazzoli traccia un percorso, uno dei molti possibili, nello scaffale del picturebook contemporaneo, alla ricerca di linguaggi, pagine e visioni che raccontano la disabilità, l’essere diverso, la differenza come luogo di incontro con l’altro da noi e insieme come luogo di lettura del mondo. Lo spunto nasce dalla constatazione della complessità dell’universo della letteratura per l’infanzia, spazio di rappresentazione sociale e storica e luogo dove sfila una infinita galleria di ritratti d’infanzia, dove si riflette sulle modalità del raccontarla e di raccontare ai bambini il mondo, spazio immaginativo e fisico dove si incontrano le storie di ieri e di domani e i personaggi che incarnano destini possibili, scelti o imposti. Il libro per ragazzi, in particolare il libro con le figure, è anche luogo di relazione, luogo dove le occasioni educative si affacciano sul paesaggio delle storie mescolando le competenze dei viaggiatori, dove adulti e bambini insieme possono confrontarsi con grandi temi della crescita e della vita. La differenza, tema ampio dalle molte implicazioni, è anche differenza fisica, o differenza di abilità, è anche handicap, con un termine ormai desueto. Dunque i libri per ragazzi sono anche il segno di una inclusione nella rappresentazione e nello spazio del racconto”).

Per acquistare LiBeR