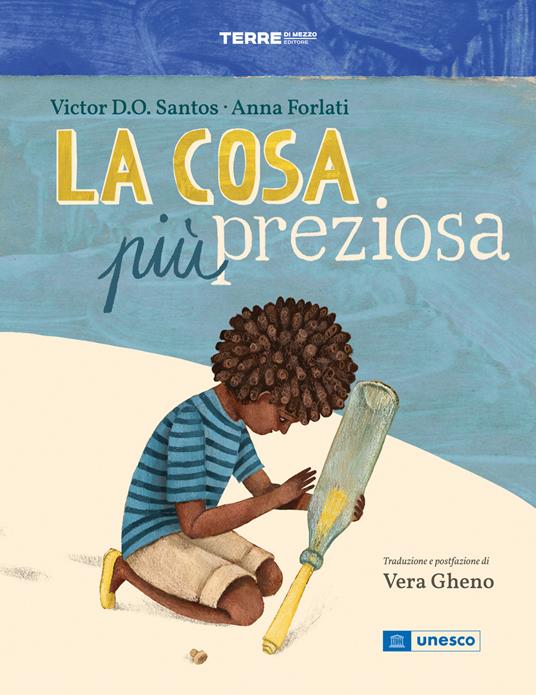

Vera Gheno, sociolinguista, ha tradotto l’albo La cosa più preziosa di Victor D.O. Santos e Anna Forlati (Terre di Mezzo, 2024): al centro del libro c’è l’importanza delle lingue madri, ritratte con numerose definizioni. Ce ne parla in questa intervista raccolta da Sibilla Ponzi.

Quale significato ha un albo illustrato destinato all’infanzia che elogia la lingua e il multilinguismo?

Sarebbe ancora meglio chiederlo direttamente all’autore, linguista a sua volta. Dal canto mio ritengo che lavorare da linguista sull’infanzia sia molto importante: in questa fase si può sviluppare la capacità di pensiero metalinguistico. Un albo come questo, che giocando ti porta a riflettere intorno alla complessità della lingua, va in quella direzione.

La cosa più preziosa è costruito sull’effetto sorpresa, il lettore scopre solo alla fine di cosa si sta parlando. Perché creare questo senso di meraviglia intorno alla lingua?

La lingua è meravigliosa perché è uno strumento di comunicazione complesso, unico della specie umana, ma lo diamo per scontato. Per questo ho il desiderio di creare meraviglia rispetto la lingua. L’effetto sorpresa, poi, aggancia i bambini e li spinge a voltare pagina, creando una tensione narrativa che aiuta sia il senso dell’albo sia la riflessione.

Citando l’albo: “Sono la cosa più preziosa. Ma puoi trovarmi dappertutto.” La lingua è preziosa ma condivisa. Questa è la sua più grande forza?

La più grande forza della lingua per me è che ogni essere umano ha una sua competenza linguistica, un suo idioletto, come un’impronta digitale. La magia avviene quando riusciamo a intenderci perché una parte sufficiente di questa competenza unica è in condivisione a quella delle persone attorno a noi. La lingua è al contempo sia la cosa più personale che abbiamo sia la base della nostra collettività, Aristotele diceva che senza il logos non esiste la polis.

“E quando scompare una di noi, può scomparire anche una cultura. Un modo unico di vedere e comprendere il mondo. Estinto. Per sempre.” Se una bambina o un bambino esclamasse: “No, ma che ingiustizia!”. Cosa risponderesti?

Che è vero, è un'ingiustizia e un peccato! Dovremmo cercare di preservare la diversità linguistica come da qualche anno facciamo con la biodiversità. Penso a quante varietà di frutta e verdura, quasi estinte, sono state recuperate di recente: il principio è lo stesso. Da un lato, il mondo spinge verso l’omogeneizzazione – basti pensare ai negozi delle grandi catene, uguali ovunque – dall’altra parte, la perla la trovi quando ti allontani dai grandi brand. Così è per le lingue: ogni piccola lingua che scompare porta via con sé una cultura irripetibile. Questo albo, come il mio lavoro, ribadisce che tutte le lingue hanno pari dignità e perdiamo un pezzo quando ne svanisce una.

L’albo rientra nel piano UNESCO contro la sparizione delle lingue indigene. Nella postfazione scrivi: “parlare più lingue corrisponde ad avere a disposizione una serie di occhiali con lenti di colore differente”. Perché la scomparsa delle lingue indigene sarebbe una perdita di occhiali fondamentali?

Non so se sono fondamentali, ma sono occhiali. Se hai la possibilità di avere un occhiale con lenti di diverso colore perché dovresti perderlo? Ognuno di questi ti regala una visione del mondo. Le lingue funzionano allo stesso modo. La linguistica chomskiana parla di una grammatica universale: il sistema della lingua è uno, però poi ci sono delle varianti locali, perché le lingue sono situate in un tempo, in uno spazio e in un contesto socio-culturale. Per questo secondo me non potremmo parlare in tutto il mondo la stessa lingua, contesti diversi hanno bisogno di strumenti linguistici differenti, ma se succedesse sarebbe una grande iattura: meglio moltiplicare la competenza linguistica, non omogeneizzarla.

L’infanzia è, etimologicamente, il tempo senza parola, eppure si ha grande curiosità verso i suoni, i segni e le lingue. I bambini sembrerebbero grammamanti, per usare il tuo neologismo…

È vero, l’infanzia è il momento in cui non si parla, ma è anche una fase di ricerca della parola. Se consideriamo le teorie dell'innatismo, abbiamo un “software della lingua” innato, come lo chiama Raffaele Simone, che si attiva grazie alle relazioni. Nella fase di attivazione, anche se non parliamo, lo stiamo aggiornando. È una fase di grande ricerca e di scelta, perché ci specializziamo soltanto sulle possibilità linguistiche appartenenti alla nostra lingua madre, o alle nostre lingue madri. I bambini sono privi di tanti pregiudizi e sovrastrutture di cui invece sono poi dotate le persone più grandi.

Perché si perde questa apertura e come coltivarla a scuola?

Probabilmente per il modo in cui viene insegnata la lingua italiana. È proprio quella competenza di metalinguistica che manca spesso dall’insegnamento, cioè rispondere a domande come: che cos’è una lingua? Come abbiamo iniziato a parlare? Come nascono, crescono, muoiono le parole? Uno sguardo grammamante si mantiene pensando la lingua come un insieme di potenzialità, non di regole, come sosteneva Tullio De Mauro. Ho notato che, andando per le scuole, quando si inizia a parlare della loro lingua, i ragazzi e le ragazze, rimangono molto affascinati. Ritengo prezioso tutto quello che installa la curiosità metalinguistica, come questo albo, infatti ho accettato di tradurre dall’inglese, sebbene di solito traduca dall’ungherese.