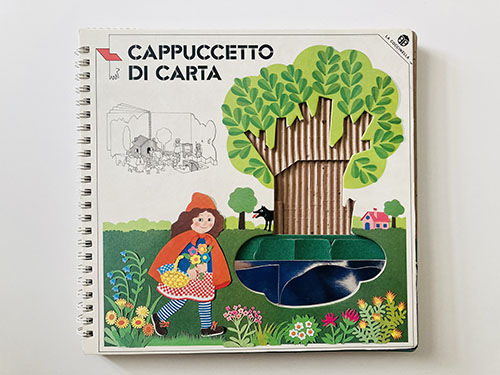

Loredana Farina mi riceve nella sua biblioteca studio. Prima di iniziare la conversazione, mi mostra un libro della collana Storie di carta, da lei diretta per La Coccinella. Si tratta di Cappuccetto di carta, il progetto è di Carlo Alberto Michelini, le illustrazioni sono di Elve Fortis De Hieronymis. Il libro esce nel 1991, ed è l’ultimo lavoro di Loredana realizzato all’interno della casa editrice da lei fondata, insieme a Domenico Caputo, Giuliana Crespi e Giorgio Vanetti, nel 1977.

Il nostro dialogo comincia dalla quarta di copertina del libro:

“Storie di carta, di cartone, di carte speciali: da pacco, da lettera, da imballaggio, da disegno; assorbente, crespata, igienica, filigranata; pergamena, patinata, oleata, vergata, velina, vetrata; da musica, da parati, da zucchero, per alimenti; cartacarbone, cartapecora; carta da bollo; cartamoneta. Mescolare le carte. A carte scoperte. Storie di carta?!?!”. Vuole commentare questa sequenza?

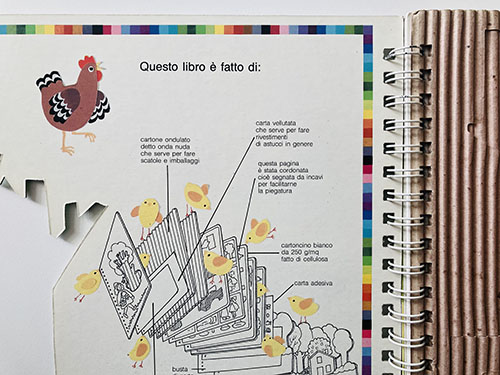

Mi sembra una sequenza interessante. Ci sarebbero altri tipi di carta da aggiungere: carta ondulata, adesiva, da lucido, abrasiva, riciclata, goffrata, multistrato. La carta è varia: non pensiamo mai abbastanza alla sua ricchezza di linguaggi, che il mio amico e progettista Carlo Alberto Michelini ha così ben proposto nella collana “Storie di carta”.

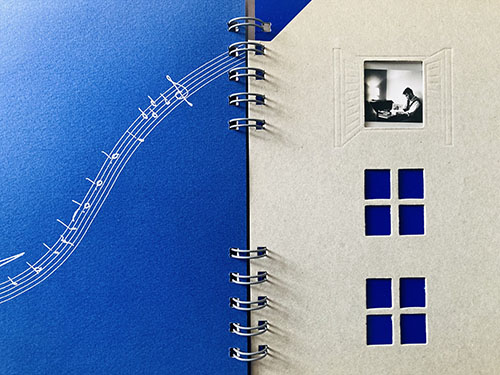

(SOTTO foto 1: Fin dalla copertina è esplicito il gioco di carte. Foto 2: un dettaglio dell’interno di Cappuccetto di carta.)

Quali altre storie di carta ci sono state nel suo percorso, dopo La Coccinella?

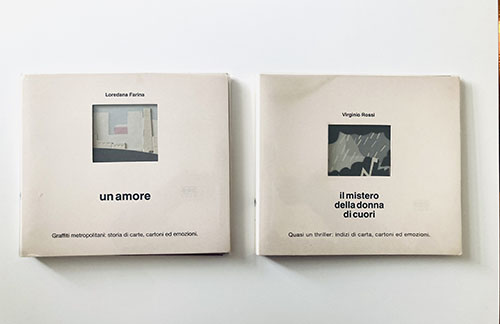

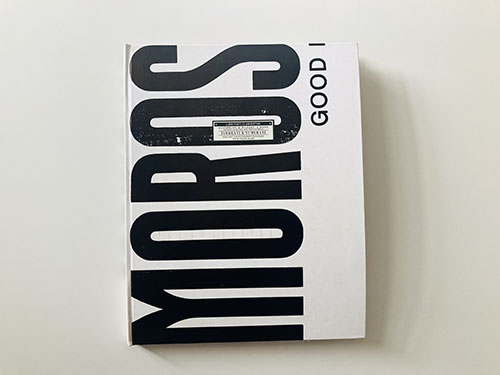

Negli anni successivi ho ideato e realizzato due libri, Un amore e Il mistero della donna di cuori. Fanno parte di una collana che ho chiamato Parole di carta, con il copyright di Ts’ai Lun 105, nome ispirato alla figura storica del cinese Ts’ai Lun, il famoso inventore della carta. Qui scrivo che “il progetto è quello di esplorare intorno al libro e di provare a esprimere il linguaggio della carta, del cartoncino, dei cartoni: materie, colori, texture. Per raccontare – in pagine riproducibili tecnicamente – storie senza traccia di parole, da leggere concedendosi alle emozioni del vedere e del toccare”. Ho “rubato” questa idea a Bruno Munari, al quale all’epoca mandai entrambi i libri e che mi telefonò lusingato.

(A destra: I due libri della collana “Parole di carta”).

Quale è stato il suo legame con Munari?

Munari per me è stato un maestro. Mi ha aperto la mente a proposito del concetto di lettura. Ho nella memoria la prima volta che andai nel suo studio. Provavo una grande gratificazione nel sentirgli dire che conosceva benissimo i libri della Coccinella. Alla fine dell'incontro, lui va dietro una porta e dallo stipite stacca una sequenza di spaghi, corde, nastri annodati tra loro: sarà stata lunga un paio di metri. Prende questo oggetto e lo maneggia a lungo, chiedendomi: “Cosa sto facendo?”. E si risponde: “Sto leggendo”. Questo mi ha fatto capire che leggere è un atto molto più complesso di quanto non sia la decodificazione delle lettere stampate.

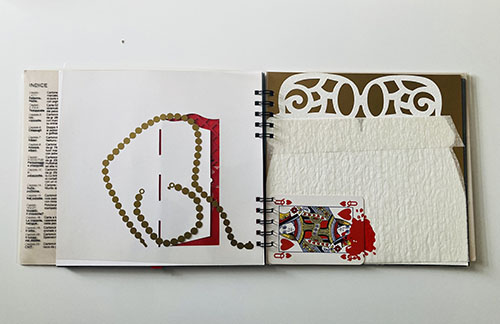

(SOTTO: Alcuni dettagli sull’uso della carta tratti da Un amore e da Il mistero della donna di cuori)

Torniamo alla carta e ai significati che questo elemento ha per lei.

La carta crea un particolare tipo di attrazione e di memoria. Appartengo a una generazione che, con il libro, aveva un rapporto prima di tutto manuale. Sono una di quelli che ha tagliato le pagine con il tagliacarte o con il coltello. Il libro non era rifinito e le pagine andavano tagliate. Poi bisognava rivestirlo di carte colorate per proteggerlo. Inoltre, tutte le carte, come sono diverse al tatto, così hanno un diverso odore derivante dalla colla e dall’inchiostro. Fino a non molto tempo fa, annusare un libro era naturale. La scoperta della parola e del significato della parola arriva alla fine di un percorso plurisensoriale. La fase che precede la lettura del testo crea un legame fortissimo con l'oggetto di carta.

Cosa rende unico un libro?

Finora ho fatto riferimento solo a progetti industriali, che sono destinati alla fabbricazione e alla riproduzione tramite l’uso delle macchine. Sono figlia della cultura della riproducibilità tecnica. Ora ti mostro un esempio di libro d’artista. [Loredana Farina prende un libro di Guido Scarabottolo realizzato per il collettivo Libri finti clandestini] Questo libro è fatto a mano, ne esiste una copia unica, che è questa. La sua preziosità sta nell’unicità. Invece, la preziosità dei libri fatti a macchina sta nel fatto di essere oggetti riproducibili in tante copie. Nel fare i miei due libri la ricerca del materiale è stata una delle cose più impegnative. La grande varietà di derivati dalla cellulosa, che sono stati da me utilizzati, sono stati cercati e trovati presso piccoli produttori artigianali. Poi, con il disegno delle fustelle mi rivolgevo al cartotecnico, che sapeva dirmi cosa era realizzabile e con lui operavamo delle scelte. In soffitta ho ancora tutte le fustelle. Anche questi sono aspetti unici del fare i libri con la carta e con le macchine.

(SOTTO: Foto 6 e 7: Il libro d’artista di Guido Scarabottolo per Libri finti clandestini. Copertina e dettaglio pagine interne)

Cosa rende insostituibile il libro cartaceo?

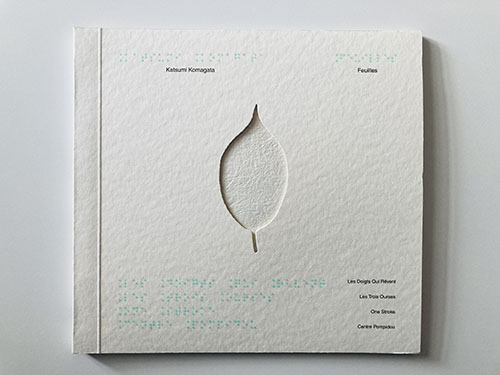

Non mi spaventa l’evoluzione del libro in sé. Sappiamo che la storia del libro è cominciata dalle pareti delle caverne. Poi siamo passati alle tavolette di cera, quindi alle pelli degli animali e così via. Questa è la storia del libro che a me interessa. Quello a cui sento di non voler rinunciare è la fisicità dell’oggetto. È questa specificità che lo rende “libro”. Uno schermo non può sostituirne la materialità. C’è un altro argomento che c’entra con il libro di carta e mi pare lo renda insostituibile. Si tratta della componente umana, sia nel momento della mediazione del libro, sia in quello della fruizione. Mi rifaccio a un episodio che risale ad alcuni anni fa. Alla fiera di Bologna avevo incontrato Katsumi Komagata, che mi aveva invitata a partecipare a un laboratorio tenuto da lui all’interno del carcere minorile. Komagata ha raccontato ai ragazzi la sua storia e li ha guidati con sensibilità, riuscendo a far fare loro le cose che sa fare lui con la carta. Durante il laboratorio ero così emozionata che io non sono riuscita a fare niente. Intorno al libro, in quella situazione, si era creata un piccola comunità di lettori e potevo vedere gli effetti concreti della sua mediazione e fruizione. Deve essere questa umanità ad avermi commossa.

(A destra: Uno dei libri di Katsumi Komagata che Loredana mi mostra durante l’intervista. Si tratta di Feuilles, Les Doigts Qui Rêvent, Les Trois Ourses, One Stroke, Centre Pompidou, 2004.)