Pimpa, Pina, Peppa Pig e gli altri: i protagonisti dei libri per i più piccoli agevolano l’identificazione e garantiscono una rassicurante continuità, aspetti per i quali i bambini vi si legano fortemente.

La nuvola Olga, di Nicoletta Costa

Piacevoli coincidenze mi hanno portato in un luogo d’incanto, sopra un cocuzzolo delle Prealpi da cui si domina il lago di Garda, la pianura fino agli Appennini e, a nord, le prime montagne dell’arco alpino. Un gruppo di musicisti suonava nell’attesa dell’alba. Sensazioni intense, di immersione e di continuo stupore, con tutti i sensi aperti per cogliere il fresco della mattina, il cambiamento dei colori e le note che, lievi, si dilatavano nella valle.

Una sensazione magica, tipica delle esperienze a metà tra realtà e immaginazione, ma anche uno stato di eccitazione, simile a quello che prova un bambino alla scoperta del mondo, tranne che per lui è una esperienza del quotidiano, mentre per noi adulti una riscoperta, spesso occasionale. Queste sensazioni mi hanno rimandato allo studio che in quei giorni stavo affrontando sui libri per i bambini fino ai 4 anni, caratterizzati da storie con lo stesso protagonista, nelle quali si ritrovano le emozioni della sorpresa, del meraviglioso, dei passaggi tra fantasie e realtà.

I buoni libri hanno un grande potere: arricchiscono la vita dei bambini grazie alla particolare sensibilità degli autori/illustratori che riescono a creare personaggi che sanno prendere per mano ogni giovane lettore, accompagnandolo in viaggi nel quotidiano simili a sogni, con un linguaggio che tutti riescono a capire. I grandi artisti sanno mettersi in sintonia con le esperienze e i sogni dei bambini, entrano in punta di piedi nel loro mondo meraviglioso.

Con questa visione del bambino – attivo esploratore, in viaggio tra realtà e mondo magico – è forse più facile capire l’importanza della sezione dei libri “del fare e dello scoprire” attraverso i personaggi seriali.

La mucca Moka, di Agostino Traini

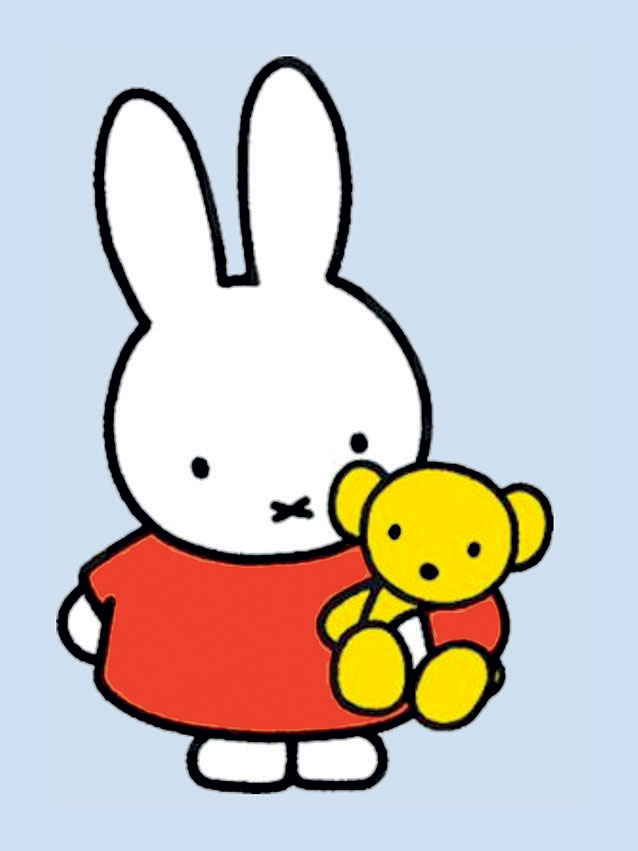

Per personaggio seriale si può intendere sia il protagonista di una sola opera divenuto famoso per le numerose edizioni e per il successo ottenuto con diversi media, come Pinocchio, Alice, Peter Pan, Max, Il piccolo Bruco Maisazio, i personaggi di Scarry, ecc., sia – soprattutto in questo contesto circoscritto ai libri per i più piccoli – i protagonisti ricorrenti, divenuti famosi perché presenti in successive pubblicazioni con storie diverse, non necessariamente in continuazione, in cui diventano mediatori, personaggi attorno ai quali vengono ricreate nuove narrazioni. In queste brevi storie, personaggi come Pimpa, Pina, Peppa Pig, Principessina, Spotty, Miffy, Giulio Coniglio, la Nuvola Olga, Simone, la mucca Moka, ecc. costituiscono il filo conduttore di un processo di identificazione e rassicurante continuità che li lega ai bambini. Ho preferito orientarmi tra i libri cartonati, riconoscendoli come i primi che solitamente il bambino incontra, anche se non sono i primi pubblicati. Con questi prende avvio la conoscenza del personaggio, essi si pongono come gli iniziatori di un processo di avvicinamento che si consolida via via, e questo iter è a volte opposto a quello editoriale, che in genere vede una successiva riproposizione nel cartonato del personaggio che aveva prima tirato nel rilegato.

L’approccio non è letterario (per questo è possibile trovare validi testi e svariati saggi di presentazione delle opere, degli autori e dei personaggi), ma psicologico e relazionale, nella prospettiva di sondare cosa realmente rappresentino per il bambino questi personaggi, che ruolo assumano, in poche parole di dare risposta alla domanda: Ma perché ai bambini piace la Pimpa?

Giulio Coniglio di Nicoletta Costa

Una delle caratteristiche della produzione editoriale per grandi e piccini è la serialità; la continuità dei protagonisti è fondamentalmente ricercata dai lettori, ma viene anche, di buon grado, accolta dall’editoria che a volte la sollecita, la caldeggia, la promuove fino al punto di farla entrare nei circuiti tipici dell’oggetto moda, in cui gli effetti di contaminazione e di eccessiva visibilità non sono sempre positivi per tutti, non solo per i lettori.

Così, mentre il lettore scopre il personaggio, gli editori creano l’immagine, aumentano le tirature, le edizioni, le diverse presenze mediatiche (cartoni animati, siti dedicati con disegni, giochi online, link, capi di abbigliamento, giocattoli, giornalini, postazioni su Facebook…).

Ipersonaggi nella letteratura per bambini e ragazzi sono numerosi e parimenti presenti in tutte le fasce di età, producendo effetti molto diversi e contrastanti: a volte ingabbiano, facendo rimanere il lettore in ambiti circoscritti (classica l’esclamazione: “Legge solo Geronimo Stilton!”), a volte tranquillizzano e rassicurano, a volte facilitano le scelte e fanno nascere dei grandi lettori. Ma il lettore è libero di leggere e rileggere quello che gli pare, sia che venga rincuorato o che si senta protetto, sia che pascoli in un prato piccolo o in più prati, sia che continui su strade rassicuranti o resti in costante esplorazione.

In questo contesto è possibile solo tracciare delle piste di approfondimento, incominciando a rispondere alla domanda: quali sono le caratteristiche che fanno sì che il protagonista di una storia divenga un personaggio seriale, continui a essere richiesto e stampato?

Provo di seguito a individuare alcune caratteristiche comuni dei libri con alcuni protagonisti diventati personaggi molto noti della letteratura per i più piccoli: Pimpa, Pina, Peppa Pig, Principessina, Spotty, Miffy, Giulio Coniglio, la Nuvola Olga, Simone, Ranocchio e Topino, la Mucca Moka.

Ho escluso la presentazione di altri, ugualmente assai diffusi e conosciuti o perché meriterebbero una trattazione specifica, come a esempio i personaggi di Scarry, o perché protagonisti di storie più orientate alla spiegazione del mondo reale, più descrittivi nel proporre le piccole minute cose della realtà, a discapito della fantasia, del riferimento al mondo magico, e della partecipazione emotiva.

1. Tra realtà e fantasia: in ogni piccola storia c’è una conquista, ogni scoperta è un’emozione

Le storie fanno tutte riferimento alle piccole, quotidiane conquiste del bambino. Lo aiutano, lo sostengono nell’esplorazione dell’ambiente che lo circonda, presentano occasioni di crescita in cui tutti i personaggi si cimentano, prospettando possibili soluzioni e accompagnando il piccolo lettore nel superamento della prova.

Le situazioni, a volte ripetute in modo insistente, si rifanno alle classiche esperienze e prove che il bambino prima o poi si trova ad affrontare: l’abbandono del vasino, la rinuncia al ciuccio, l’addormentarsi da soli, la paura del buio, la nascita del fratellino, l’incontro col dottore; oppure la scoperta di ambienti o situazioni nuove: la fattoria, il giardino, il circo, il mare, la piscina, il bosco, il museo, la prima esperienza con la neve, le feste e i compleanni, o ancora a esperienze e regole del quotidiano, come le pratiche igieniche, il riordino della cameretta o dei giochi, il rispetto dei compagni, i giochi con gli amici, l’incontro con i nonni. Nell’affrontare questi temi, i libri si pongono come educatori silenti, lievi aiuti ai processi di crescita del bambino, e forse anche tra questi primi libri si può trovare conferma a quanto Jella Lepman,fondatrice di Ibby, sosteneva: “I libri sono degli educatori silenziosi”.

Peppa Pig, di Neville Astley e Mark Baker

2. Storie brevi in cartonati

Le storie sono in prevalenza racchiuse in cartonati. Si tratta di un genere tutto particolare e poco studiato di prime brevi storie, narrate con l’uso di forme espositive, sintattiche, semantiche e lessicali vicine alle protostorie: un insieme di pensieri, concatenate sequenze di azioni. Questa particolare forma narrativa è stata efficacemente sintetizzata da Altan nell’introduzione della prima edizione della collana Il primo libro di Kika: “Questo libro è stato fatto per mia figlia Kika quando aveva tre anni. Insieme, abbiamo cercato di mettere sulla carta il suo modo di creare le storie, per associazioni, e di dare una forma alla magia che i bambini scoprono in tutte le cose”.

In queste prime espressioni narrative, il filo che collega le azioni del protagonista segue la via delle spontanee associazioni, dominate dalla pregnanza affettiva ed emotiva, dall’interesse momentaneo, dall’imprevedibilità, non da precisi impianti concettuali, da schemi prestabiliti o presi da più consolidati generi letterari (le fiabe, i racconti d’avventura, storici, ecc.). Un bell’esempio si trova in un recente piccolo cartonato dello stesso Altan, dove è chiaro il passaggio di associazioni da una doppia pagina all’altra: “In cielo c’è la luna / che è bianca come il latte / si accende la candela / e Pimpa nella casetta / guarda la stella gialla”.

Con queste modalità, questo sensibile artista sostiene che è possibile dare forma non solo alla realtà che man mano il bambino conosce, ma anche “alla magia che i bambini scoprono in tutte le cose”.

La struttura narrativa è molto semplice, si basa sulla successione di eventi concatenati, e la conclusione è parte del modello narrativo, termina come terminano le azioni del bambino: con la conquista o con la fine della giornata, il sole tramonta, la cena è pronta, si accendono le stelle, si va a letto.

Il testo è per lo più caldo, immediato, orale, con parole sonore e a volte trasgressive, come in Caccapupù. Il significato più profondo della storia, i toni, l’impatto emotivo, vengono lasciati alle immagini, come pure i movimenti e le espressioni dei volti. Le cose o le parole nuove sono talvolta evidenziate e chiarite dal disegno.

Il codice iconico si esprime in doppie pagine, con una particolare articolazione fra gli spazi, gli intervalli bianchi, con primi piani e sfondi mai invadenti così da poter concentrare l’attenzione sul protagonista e sulle sue azioni. Ogni doppia pagina presenta sempre qualcosa di nuovo, con pochi significativi dettagli: una nuova azione, un nuovo contesto, un nuovo ambiente e, tra una pagina e la successiva, ci può essere anche un salto temporale, spaziale, concettuale. La novità, il movimento, le azioni dei protagonisti prevalgono rispetto alla scansione cronologica (è più presente il “prima e poi” che non la quantità di tempo fra il prima e il poi). I personaggi si trovano frequentemente rappresentati secondo tre modalità: di fronte (come a esempio Miffy); con un profilo “cubista”, alla Picasso, come il musetto della Pina o di Peppa Pig, di profilo ma con entrambi gli occhi raffigurati; dinamici nello spazio, con accentuazione delle espressioni e dei movimenti, come il coniglio Simone di Stephanie Blake o la Principessina di Tony Ross.

Pina, di Lucy Cousins

3. Storie che raccontano la vita dei bambini con le modalità del pensiero magico

Le storie potrebbero essere paragonate ai piccoli sogni dei bambini, ogni cosa nuova possiede qualcosa di magico, e per il bambino è normale interpretare quello che vede sia con le leggi del mondo incantato che con quelle della realtà.

L’autore/illustratore possiede la chiave per entrare nel mondo onirico da cui ricava le storie che poi trasporta nella realtà, per presentare una prima risposta al bambino nel rispetto del suo mondo interiore, dando “forma alla magia”, come diceva Altan. Nelle storie di Giulio Coniglio, alla paura del bambino del buio non viene data una spiegazione rassicurante e un aiuto con interventi tratti dal mondo della realtà – come a esempio tenere accesa la luce durante la notte – ma proponendogli di viaggiare nel sogno con un super-coniglio dalle orecchie luminose.

Quando Giulio Coniglio cade e si fa male al naso,la risposta che viene data si pone ancora nella dimensione affettiva: “La lumaca Laura gli dà un bacino sul naso”;è una soluzione di solidarietà, di condivisione che non toglie il doloredel capitombolo ma lo fa passare con un gesto che ha del magico.

L’animismo infantile fa capolino anche nelle operazioni concrete: la Mucca Moka costruisce una casetta sulla cima di una montagna per fare la “Scuola di gelato per nuvole”. In un’altra storia, dopo aver distrutto un pupazzo di neve, Moka e l’amico Piumino “mettono a posto il pupazzo di neve e gli regalano la sciarpa e il berretto”.

Ranocchio e Topino, di Max Velthuijs

4. Caratteristiche dei personaggi

Sono sostanzialmente di tre tipi: animali umanizzati (cani, maiali, conigli, mucche, ecc.); bambini speciali (la Principessina di Tony Ross); oggetti animati (nuvole, alberi, ecc.).

Tutti sono amati e ricercati perché presentano le seguenti caratteristiche comuni.

a. Personaggi di facile identificazione: l’affiancamento simbiotico

Forse è la caratteristica più importante, perché favorisce la nascita del personaggio, cioè di qualcuno con cui si è stati bene e con cui si vuole ripetere l’esperienza, ricercando altre storie nelle quali sia ancora presente.

Parlare di identificazione con bambini di pochi anni può apparire azzardato, tirato per i capelli poiché essa richiede, nel senso più completo, la capacità di mettersi nei panni degli altri e da lì vedersi, analizzarsi, cogliersi; viene raggiunta in età successiva, verso i 6-7 anni, con l’uscita dall’egocentrismo. L’identificazione in questi libri è qualcosa di più semplice: il piccolo lettore si immedesima con l’azione compiuta dal personaggio, con il comportamento che esso adotta; il lettore gli si affianca, chiedendo quasi di fare insieme, di provare ad affrontare insieme quello che da solo non riesce o trova difficile compiere. È una identificazione di collaborazione, di affiancamento simbiotico, più che di immersione nell’altro.

La riprova si può avere nella scarsa importanza attribuita alla descrizione fisica e psicologica del protagonista, che è amato per quello che fa piuttosto che per quello che è.

Che si tratti di un affiancamento collaborativo simbiotico più che di un vero e completo processo di identificazione lo si può cogliere anche rilevando la svariata tipologia dei soggetti protagonisti che, come si diceva, possono essere animali, cose, o bambini. Questo spiega anche il successo di un classico della letteratura per bambini di Leo Lionni, Piccolo blu piccolo giallo che ha come protagonisti dei pezzi di carta colorata. Lo stesso vale per protagonisti come Pina e Miffy, le cui espressioni facciali sono sempre uguali, immobili, quasi “ebeti”: Pina è una topolina con tre baffi all’insù e tre all’ingiù, rappresentata di profilo; Miffyè una coniglietta con la bocca a x, che indossa un vestito rosso, ed è vista sempre di fronte.

Non sono nemmeno protagonisti attinti da altri generi, come le fiabe; re, principi, streghe e maghi fanno già parte di un ambiente ben definito del mondo magico, da cui difficilmente potrebbero scendere per accompagnare le vicende dei piccoli, e peraltro sono già molto ben caratterizzati.

Simone, di Stephanie Blake

È pur vero che i personaggi seriali di Tony Ross hanno la corona e si chiamano re, regina e principessa, ma è evidente che hanno ben poco di regale: la mamma regina con il grembiule si occupa delle pulizie della casa o rammenda i calzini, il papà re sembra un impiegato costretto a indossare giacca e cravatta. Lo stato regale appare più un’attribuzione dell’immagine che una vera appartenenza.

Dal punto di vista della Psicologia sociale, la costituzione del sé, strettamente legata ai processi di identificazione, è una fondamentale tappa che il bambino deve percorrere e richiede la capacità di decentrarsi. Per gli studiosi questo percorso evolutivo può essere facilitato da forme di decentramento via via più complesse, legate al gioco, prima come play (giocare a far la mamma), poi come game che prevede la capacità di tener conto di più ruoli (giocare assumendo il ruolo di difensore in una partita di pallone).

Con queste prime forme di identificazione simbiotica con il protagonista seriale, che propone al lettore di fare come lui, di andare con lui, di seguire insieme una storia, il bambino incomincia quel lungo processo di decentramento, che verrà rinforzato dalle più complesse assunzioni di ruolo nel gioco. Il protagonista compie azioni di desiderabilità da parte del lettore, propone ma non impone, non crea la dipendenza tipica di altre identificazioni, come quelle adolescenziali.

Spotty, di Eric Hill

b. Personaggi rassicuranti, positivi, che accolgono e non abbandonano

Il personaggio seriale induce la domanda di altre storie perché ripropone un contesto già noto, rassicurante, ma al contempo suscita delle nuove attese, l’aspettativa che il protagonista si comporti se non proprio da modello, almeno da apripista, che sia capace di superare l’ostacolo, di fare qualcosa che il lettore non ha mai fatto, non ha mai avuto l’opportunità di fare o ha timore di affrontare.

Nella lettura, il bambino vive l’attesa di qualcosa che sta per essere svelato: la nuova conquista sarà iniziata e portata a buon fine non solo dal protagonista, ma anche da lui stesso, chiamato in prima persona così che la meta potrà essere raggiunta solo se stanno insieme, o meglio se il lettore riesce a vivere l’intera vicenda con il protagonista. Si instaura quindi un rapporto di fiducia, perché c’è una parte anche per il lettore.

Le modalità di rassicurazione apparentemente sembrano diverse, ma raggiungono lo stesso obiettivo: accogliere e rassicurare il piccolo lettore che si accinge a entrare nella storia.

- Una prima modalità vede l’appartenenza del protagonista a un contesto familiare caldo e incoraggiante, protettivo, ma non invadente. Il prototipo di questo modello è Spotty sempre accompagnato da mamma o papà che lo seguono da dietro, lo invitano, anzi spingono, a esplorare, curiosare, buttarsi nel nuovo. Altrettanto si può dire per Miffy, Peppa Pig e Simone .

La Pimpa, di Altan

I genitori non sono sempre perfetti e questo li rende più vicini e verosimili. Ne L’armadio dei giocattoli la mamma si ingegna a montare il mobile ordinato su Internet senza avere le istruzioni, così l’armadio risulta incompleto.

- Talvolta la famiglia non c’è e al posto dei genitori c’è un sostituto a cui il protagonista fa continuo riferimento. Così il lettore si sente vicino alla Pimpa che non ha una famiglia, accetta e vede in Armando la figura di entrambi i genitori. L’Armando è un po’ di tutto: amico, confidente, autista, cuoco, sempre presente, disponibile ad ascoltare le innumerevoli domande e a cercare delle risposte; è un autorevole rifugio. Rappresenta il concentrato sostitutivo della famiglia che a volte il bambino non sente alle spalle.

- Un'altra modalità rassicurante è data dalla presenza, con il ruolo di coprotagonisti, di più amici, compagni di avventure e scoperte, che intrecciano relazioni di sostegno calde e implicanti. La presenza di amici permette anche di affrontare il tema della socializzazione al di fuori della famiglia, del conoscere e sperimentare rapporti sociali tra pari. Ranocchio e Topino, dopo aver scavato una buca alla vana ricerca di un tesoro, decidono di sfruttare quanto fatto per costruire insieme una casa e “Ranocchio collabora con entusiasmo”.

Fra i compiti degli amici rientrano le proposte o i tentativi di soluzione dei problemi comuni o dei consueti conflitti fra bambini. Giulio Coniglio va in campeggio con gli amici ma nel montare la tenda non tutti svolgono il loro compito per filo e per segno, c’è chi non si toglie la sciarpa, chi entra subito a curiosare: tutti tipici comportamenti da bambini.

- Esiste poi una modalità diversa, quasi contrapposta, il cui meccanismo rassicurante si basa sulla complicità (mi piaci perché mi assomigli, sei come me, anche tu hai avuto paura come me, come me non volevi mangiare gli spinaci, come me sei stato rimproverato) o sulla sperimentazione delle stesse condizioni di vita, o di legami parentali. A volte il protagonista o i coprotagonisti, un po’ come il piccolo lettore, agiscono da monelli o da maleducati, da curiosi; ricordiamo, tra i più birichini, Simone e la Principessinache quando assaggia la sua torta di compleanno la sputa arrabbiata, urlando “Bleah! Nemmeno una fragola!”, mentre il primo grida al fratellino:“Tornatene a casa tua, Pappamolla… Se rimane, faccio popò dappertutto.”

- Personaggi originali e caratterizzati

Miffy, di Dick Bruna

Ci si potrebbe aspettare la presenza di personaggi seriali simili tra di loro, ma non è così; la maestria degli artisti riesce a offrire una gamma riccamente assortita di modelli con caratteristiche così marcate da renderli immediatamente riconoscibili, unici, così che ogni lettore possa trovare quello o quelli preferiti a cui affezionarsi. L’elenco sarebbe molto lungo, mi limito a tratteggiare alcune caratteristiche di unicità con i seguenti quattro esempi:

- Il cagnolinoSpottyè curioso, bello, arrotondato, di un caldo color giallo con alcune macchie di cui una, simpatica, sta proprio sulla punta della coda; è sempre protetto dalla presenza vigile dei genitori. Le sue storie coinvolgono attivamente il lettore anche grazie all’uso delle finestrelle.

- La coniglietta Miffy, dai tratti puliti ed essenziali, è precisa, ben definita, sempre uguale; forse troppo prevedibile ma è così immediata sullo sfondo bianco che non passa inosservata, accompagna il lettore con le sue piccole scoperte.

- La Principessina di Tony Ross è un personaggio di alta dinamicità iconica e narrativa, sempre in movimento, mai stanca, imprevedibile; rappresenta un modello di bambina sveglia, sicura di sé, un po’ prepotente e dispettosa, a volte arrogante, ma alla fine desiderosa di rientrare negli affetti familiari.

- La topolina Pina, dai tratti marcati, con colori piatti e decisi, a volte sembra “ebete”, nel senso che mantiene inalterate le espressioni del viso in situazioni molto diverse; rimanda al fascino e all’attrattiva del mezzo sorriso di leonardiana memoria; forse questa fissità contribuisce ad avvalorare l’ipotesi che i bambini siano più presi dall’azione che dall’espressione.

- Peppa Pig è un’allegra e dinamica maialina color rosa confetto che adora rotolarsi nel fango, rappresentata a mezzo profilo, con entrambi gli occhi. Accompagnata dai genitori e dal fratellino George, vive ogni giorno un'avventura che condivide con il lettore. Generosa, tenera e simpatica, a volte è anche prepotente e capricciosa, un po’ come tutti i bambini. Nata qualche anno fa in Inghilterra come cartone animato, è diventata un prodotto editoriale di grande successo in tutto il mondo. In Italia è edita da Giunti e i volumi sono curati e scritti da Silvia d'Achille. Si sta sempre più consolidando come prodotto di moda: è presente nei cartoni animati, nei libri, negli albi da colorare, nelle canzoni, nell’abbigliamento, negli accessori, nei giocattoli.

La Principessina, di Tony Ross

Come già detto, la vasta tipologia di libri presenti nella letteratura per bambini fino a quattro anni vede la presenza di numerosi altri protagonisti seriali più o meno diffusi. Mi sembra che tutti, seppur in forme diverse, facciano riferimento alle caratteristiche sopra descritte, che possono essere così riassunte: presenza di brevi storie raccontate in forma narrativa con testo e immagini integrate; un protagonista (bambino/a o, più frequentemente, animale) che in più storie accoglie il lettore e lo invita a fare con lui un percorso di vita, di scoperta, di crescita. Il tutto si svolge in un contesto dove si passa continuamente dal mondo magico a quello reale, e viceversa, dove i puri principi e le leggi della realtà non sempre hanno il sopravvento.

Le caratteristiche di questi libri li rendono importanti per lo sviluppo e la crescita del bambino fino a quattro anni, costituiscono una palestra in cui provare a lanciarsi per superare le situazioni nuove della propria vita, e quindi per crescere. Di non secondaria importanza è il fatto che l’intenso rapporto vissuto col protagonista seriale facilita e sostiene l’attaccamento al libro come strumento di cui non poter più fare a meno.

Libri per crescere, libri che aprono alla lettura, libri di rispetto e di salvaguardia per arginare le troppe forze che premono per fare del bambino, fin dalla primissima infanzia, un piccolo scienziato.

1. Sono stati considerati libri seriali anche quelli che presentano un numero limitato di opere in continuazione o possiedono una struttura narrativa più complessa, rivolti a un’età superiore o sono stati oggetto di varie riedizioni e riduzioni, come a esempio Camillo di Ole Könnecke; Pesciolino Arcobaleno di Marcus Pfister; Piuma di Hans de Beer; Canguro blu di Emma Chichester Clark; Lupo di Mario Ramos; Olivia di Ian Falconer; Orso di Bonny Becker; Anna di Kathleen Amant; Barbapapà di Annette Tison e Talus Taylor; Lisa di Liesbet Slegers; Milly, Molly e Meg di Gill Pittar; Zigo Zago e gli animali personalizzati di Richard Scarry.

2. È possibile includere in quest’ultimo gruppo, a esempio, le Storie di Anna di Kathleen Amant, pubblicate in Italia da Clavis. Nel Piccolo orto di Anna alla protagonista è presentato prima l’elenco degli attrezzi necessari per preparare l’orto alla semina, quindi la preparazione della terra, le varie operazioni della semina, la raccolta fino alla preparazione di un gustoso pranzo a base di “dolcissime carote e croccante e appetitosa lattuga”. Il tutto si conclude con un finale non certo originale e all’apparenza scarsamente sentito: “Papà quando piantiamo ancora le verdure nel nostro orto? Sono super buone!” Appare difficile cogliere, inoltre, la diversità fra due libri della stessa serie, Anna va in piscina e Anna e la giornata in piscina, visto che i due libri differiscono solo nell’uso di alcuni termini e in altri interventi grafici di scarsa rilevanza.

3. È interessante notare come questi temi siano comuni e molto simili anche in contesti culturali diversi. Sono poco presenti gli ambienti e le scoperte che il bambino incontra per primo legate all’esplorazione della casa e degli oggetti di uso quotidiano, come i cassetti, la borsetta della mamma, l’armadio dei vestiti.

4. J. Lepman. La strada di Jella, Roma, Sinnos, 2009.

5. Altan. Vola, uccellino!, Trieste, E. Elle, 1978.

6. Altan. Buonanotte, luna!, Modena, Panini, 2011.

7. In Caccia alla Pimpa (Panini 2012), troviamo un esempio del linguaggio magico tipico dei bambini, da cui sono esclusi gli adulti, in questo caso Armando: “‘Buongiorno, latte!’ dice Olivia seduta sul seggiolone. ‘Ciao, Olivia’ risponde il latte. ‘Tu sai parlare con loro!?’ dice Armando sorpreso. ‘Sì, me l’ha insegnato la Pimpa’ dice lei’”.

8. S. Blake. Caccapupù, Milano, Babalibri, 2006.

9. In Una gita nel bosco di Silvia d’Achille (Giunti kids, 2012) la famiglia di Peppa Pig è sotto la pioggia, nel bosco, alla ricerca dei cesti del pic nic. Nella doppia pagina successiva, grazie a delle anatrelle, sono stati ritrovati i cesti e non piove più, nell’ultima tutti mangiano per terra su una tovaglia riccamente apparecchiata. La successione temporale è corretta, vengono volutamente “tagliati” i particolari irrilevanti per il bambino, come il fatto che non piove più, o che ci vuole tempo per apparecchiare per il pic nic. Significativo l’intervento animistico delle paperelle che aiutano nella ricerca del cesto e la partecipazione di formiche e uccellini al pasto.

10. N. Costa. Storie di paura e di coraggio, Modena, Panini, 2011. “Super-Coniglio prende Giulio per mano e insieme volano nella notte, volano come uccelli sopra le onde del mare. Giulio Coniglio è felice di avere un amico così, che fa luce con le orecchie. Né il buio né il mare gli fanno più paura!”

11. N. Costa. Giulio Coniglio fa il capitombolo,Modena, Panini, 2008.

12. A. Traini. La mucca Moka e la scuola di gelato, San Dorligo della Valle, Emme, 2009.

13. A. Traini. La Mucca Moka e il pupazzo di neve, San Dorligo della Valle, Emme, 2009.

14. L. Lionni. Piccolo blu e piccolo giallo, Milano, Babalibri, 1999.

15. I libri della Pina,di Lucy Cousins,sono presenti in varie collane, tutte pubblicate da Mondadori.

16. I libri di Miffy, di Dick Bruna, prima pubblicati da Archinto, sono ora disponibili nel catalogo di Panini, con la traduzione di Giusi Quarenghi.

17. Le storie della piccola principessa di Tony Ross, prima pubblicati da Mondadori, sono attualmente presenti nel catalogo Lapis nella collana Storie di una principessina.

18. Sugli effetti dell’empatia come capacità di identificarsi negli altri attraverso i protagonisti dei libri di fiction è significativa una recente ricerca sperimentale condotta alla University Medical Centre di Amsterdam e pubblicata su Plos One (). In essa viene dimostrato che affrontare insieme ai personaggi le loro prove e traversie aiuta il lettore a mettersi in gioco in un’area protetta, lo rende libero di provare forti emozioni che nella vita reale avrebbe paura di affrontare, stimola l’attività cerebrale, come se si trovasse nel mezzo dell’azione, favorisce comportamenti positivi e collaborativi.

19. Le storie di Spotty, di Eric Hill, raccolte in varie collane, sono pubblicate in Italia da Fabbri. In Spotty va a spasso, 2009, la mamma dice: “Esci pure, Spotty! Stai attento a non perderti però!” Segue il suo cucciolo da lontano nelle varie scoperte fino al suo rientro a casa.

20. Anche il birichino Simone di Stephanie Blake in Non voglio andare a scuola (Babalibri, 2007) è confortato da mamma e papà, nell’affrontare il primo giorno di scuola; la mamma gli dice: “Tu sei il più coraggioso tra tutti i piccoli conigli, tu sei il mio superconiglio”; il papà “Troverai molti amici e imparerai tante cose nuove. Tu sei il mio grande coniglio”.

21. S. d’Achille. L’armadio dei giocattoli,Milano, Giunti Kids, 2012.

22. Tra i personaggi con più amici vi sono Giulio Coniglio (Pippo porcello, l’oca Caterina, il topo Tommaso, Valter la volpe), o la Pimpa (Colombino, Olivia, Coniglietto, Raffaello Talpa, la lumachina Rosa), la Pina (coccodrillo Cocco Nilo, la papera Piò Piò, Tullio lo struzzo, Tino l’elefante, Il gatto Nerone, lo scoiattolo Lillo).

23. M. Velthuijs. Due amici e un tesoro, Milano, Mondadori, 2001.

24. In Giulio Coniglio sulla neve (Panini, 2012) Giulio Coniglio è andato a sciare con gli amici: l’oca Caterina lo rassicura quando cade: “Ahi… ahi! Giulio Coniglio è caduto! L’oca Caterina gli dice che per imparare a sciare bisogna cadere molto.”

25. In Facciamo cambio? di Stephanie Blake (Babalibri, 2007) i due coniglietti Simone e Ferdinando litigano per le macchinine e tentano svariate contrattazioni, a esempio: “‘Scambiare è scambiare, indietro non si può tornare’, dice Simone. ‘Scherzi? Se c’è qualcosa dentro, è mio!’ grida Ferdinando. ‘Va bene, allora ti ridò la tua macchinina rossa, se tu mi ridai la mia macchinina gialla, quella blu e quella verde’, dice Simone.”